2025/12/09

令和8年1月25日(日)神戸鍼灸マッサージ師会 臨床研修会のご案内

初冬のみぎり、会員各位におかれましては、日々の臨床に励んでおられることと存じます。さて、令和7年度の神戸鍼灸マッサージ師会主催の臨床研修会を令和8年1月25日(日)に開催する運びとなりましたので、ご案内申し上げます。

今年度の臨床研修会は【臨床に役立つ奇経八脈の使い方】の著者である高野耕造 先生をお招きしてご著書の内容に沿ったご講演と実技指導を行なっていただきます。奇経については古典書物にも運用方法等の記載が少なく、理解が難しい部分でもありますが、高野先生の長年の研究成果をご教示いただくことで、奇経八脈の理論や運用方法等の理解が深まること間違いないと思います。奇経八脈のみで鍼灸施術をされている先生もいらっしゃるとお聞きしますから、奇経八脈の理解はあなたの施術の大きな武器になると思います。

「奇経八脈についてもっと理解したい」「奇経八脈の使い方がよくわからない」「奇経八脈を自身の施術に取り入れたい」「奇経八脈の施術で他院と差別化したい」と思われる方は是非受講してください。

受講申し込みは下記の「受講申し込み方法」よりお申し込みください。

尚、高野先生のご著書の【臨床に役立つ奇経八脈の使い方】を事前にお読みいただければよりご講演の内容の理解が進むと思います。下記にアマゾンのリンクも記載しております。また、視力障害をお持ちの方はsapie図書館に録音図書として登録されておりますので、そちらをご利用いただければと思います。

アマゾンサイトリンク https://amzn.to/486XIZc

記

開催日時:令和8年(2026年)1月25日(日) 13:30~16:30(13時より受付)

会場:神戸市立中央区文化センター 1002号室

〒650-0031 兵庫県神戸市中央区東町115番地 10階

078-381-7899

https://maps.app.goo.gl/dpEmj3kthwmfVVHg6

講師:東京呉竹医療専門学校 教員養成課講師

グリーンリーフ治療院 院長 高野耕造 先生

講題:【臨床に役立つ奇経八脈の使い方】著者直伝研修会

受講料:無料 受講定員:会場30名 オンライン30名

受講申込締切:令和8年1月22日(木) 23:59まで

受講申込方法:下記の申込フォームよりお申し込みください。

フォーム入力が難しい方

はinfo@mam-kobe.comまでメールをお送りいただくか、または090-7493-4425(担当 井上)までご連絡ください。

*本研修会の資料は希望がなければデータ配布となります。準備の都合から紙資料は12月末日まで、点字資料は12月14日(日)までのお申し込み分までに限らせていただきます。

ご了承ください。

【受講申込フォームURL】

https://mam-kobe.com/20260125kobe-blockseminar.html

☆懇親会のご案内

講習会終了後、講師の先生にもご参加いただいてフォローアップ懇親会を計画しております。JR三宮駅周辺で17時より2時間程度、会費5000円程度で実施予定としております。参加希望の方は申込フォームの懇親会の出欠欄で「出席」にチェックしてください。

2025/11/05

東洋療法369号(2025年11月1日発行)

東洋療法369号(電子ブック版)

東洋療法369号(PDFカラー版)(2.61MB)

東洋療法369号(PDF白黒版)(2.53MB)

目次

*****

1 第24回東洋療法推進大会in石川 開催 大会テーマ「ささえあい つながり 共に生きる!」

復興途上の石川に延べ624名が参集!

2 居住サポート住宅制度について

3 スポーツケア委員会 活動報告

4 Dr.タコのちょっとエッセイ 「道具は上手に使って」

5 京都府鍼灸マッサージ師会附属治療院 京都府庁内に開設

6 中医学コラム(11)

7 スポーツ鍼灸マッサージ指導者育成講習会のご案内

8 インフォメーション 研修会・イベント開催予定

9 News

10 年末年始の休館のお知らせ

11 協同組合ニュース

12 編集後記

*****

以下本文

1 第24回 東洋療法推進大会in石川 開催

大会テーマ「ささえあい つながり 共に生きる!」

復興途上の石川に 延べ624名が参集!

【写真:開会式・会長・石川県師会長・ビデオメッセージ】

全国の鍼灸マッサージ師が一堂に会する東洋療法推進大会が、9月28日・29日石川県金沢市「金沢東急ホテル」にて盛大

に開催された。

初日の9月28日、開会式が厳かに執りおこなわれ、長嶺 芳文(ながみねよしふみ)会長は「開会の挨拶」の中で、永年にわ

たり本会を支えてくださった関係各所への感謝とこれからの東洋療法の発展と社会的役割の重要性について熱く語られた。

続いて、石川県師会 常盤 和成(ときわかずしげ)会長より開催地を代表してのご挨拶があり、昨年被災した石川県での開催

に至った経緯と活動状況、県内のあはきの現状と課題を紹介。地元に根差した東洋療法の重要性を強調された。

ご来賓祝辞では、徳田 博(とくだひろし) 石川県副知事(馳 浩 はせひろし 知事 代理)より、県民の健康と福祉における鍼

灸マッサージの意義、今後のさらなる活躍を期待する旨の力強い御祝辞を頂戴した。また、自見(じみ)はなこ参議院議員、釜

萢 敏(かまやちさとし)参議院議員、日本医師会 松本 吉郎(まつもときちろう)会長からはビデオメッセージにて祝辞を、臼

井 正一(うすいしょういち)参議院議員、福岡 資麿(ふくおかたかまろ)厚生労働大臣からも祝電・祝辞をいただいた。それ

ぞれ、東洋療法の持つ可能性と重要性について温かい言葉が寄せられ、大会の成功を祈る旨が述べられた。

最後に、往田 和章(おおたかずあき)副会長より閉会の挨拶があり、多くの来賓や関係者に対する謝意を述べるとともに、本

大会が実りあるものとなるよう、今後のプログラムにも期待を込められた。

(理事 郷田 大介 ごうだだいすけ)

●第24回 東洋療法推進大会in石川

■東洋療法推進大会in石川 開催お礼

【写真:常盤(ときわ)会長】

「東洋療法推進大会in石川」の開催に際し、全国の会員の皆さまのご支援とご協力により、多くのご来賓ならびに関係者の皆

さまのご参加もいただき、盛会のうちに終了することができました。今大会は、能登半島地震の経験から学びを共有したく大会

を開催いたしました。「ささえあい・つながり・共に生きる」をテーマに地域医療とこれからの東洋療法の発展を目指す決意を

新たにしました。大会が無事に開催されましたことをあらためて皆さまに感謝申し上げます。

(公社)石川県鍼灸マッサージ師会 会長 常盤 和成(ときわかずしげ)

※【オンデマンド】全鍼師会(ぜんしんしかい)HP 大会ページ内にて11月1日から30日配信。

■【県民公開講座】 災害シンポジウム・特別講演・ディスカッション

【写真:講師の皆様】

石川県開催で意味を持つ「令和6年能登半島地震 災害支援鍼灸マッサージ活動」の報告。シンポジウム「DSAMと石川県両師

会の連携」をDSAM代表 是元 佑太(これもとゆうた)氏、「初期対応の重要さ」を県師会 田中 良和(たなかよしかず)副会

長、「活動詳細」を県鍼灸師会 定池 寿(さだいけひさし)会長、「アセスメント活動」についてDSAM副代表 仲嶋 隆史(なか

じまたかし)氏が語った。

特別講演「地域医療再生と支援~JMAT活動を通じて~」を石川県医師会JMAT調整本部長の齊藤 典才(さいとうのりとし)先

生が講演。ディスカッションも災害協定締結や活動裏話等あり、最後に顔の見える関係構築で災害発生時には、JMATや石川県両

師会と協力し支援することで恩返しができればとの言葉もあり気づきの多い講演となった。

(石川県師会 田中 良和 たなかよしかず)

■【特別講演】「フェムテック-伝統的医療技術と最先端のAI技術の融合による女性の健康問題を解決」

【写真:菅(すが)講師】

フェムテック領域における鍼灸マッサージの活用とデジタルトランスフォーメーション(DX)の戦略について、菅 万希子

(すがまきこ)先生より提言がなされた。

先生は、単なる製品販売ではなく、患者とのコミュニケーションや信頼関係を基盤とした仕組みづくりの重要性を強調。具体

的には、施術前後のアンケートや表情分析を取り入れたアプリを通じ、施術効果を数値化・可視化することで患者自身が実感

し、治療の継続につながることが示された。さらに、匿名化されたデータを研究や技能向上に活用することで、業界全体の発展

に寄与する好循環を目指すとしている。フェムテックをウェルビーイング実現の手段と位置づけ、女性患者と女性鍼灸師双方の

幸福度向上に貢献する展望が示された。

(理事 向井 陽子 むかいようこ)

■【保険講演】「令和8年度あはき療養費の料金改定に向けて」

【写真:往田(おおた)委員長】

オンライン資格確認の導入率は7月時点で51.1%と低く、未導入の施術所は行政指導や受領委任登録取り消しの重大なリス

クに直面している。令和8年療養費改定は賃上げ・物価高騰対策が中心だが、抜本的改正はなし。約7割を占める個人事業主は

国の賃上げ政策の直接対象外で、所得格差拡大が懸念される。マッサージの包括化や鍼灸の保険適用課題は未解決。協力金申請

は9月30日まで、10-11月には賃上げ・訪問施術の実態調査アンケートが実施される。

(保険委員長 往田 和章 おおたかずあき)

◆懇親会

【写真:芸妓衆】

1日目プログラム終了後、懇親会が開催された。

開会すぐに、金沢ならではの華やかな芸妓衆の演舞が披露され、会場を彩り参加者を魅了した。伝統文化に触れる機会は、特

別な思い出となった。

開会にあたり、石川県師会 常盤(ときわ)会長より主催者代表の挨拶があり、遠方からの参加への感謝と、東洋療法のさらな

る発展に向けた強い思いが語られた。続いて、ご来賓の皆様から心温まる祝辞を賜り、いずれも、地域医療における東洋療法の

役割や期待、診療報酬等の政策の意気込み、鍼灸マッサージ災害支援活動のお礼を述べられ、参加者一同が改めてその使命を胸

に刻んだ。乾杯の発声は、次回開催地の北海道師会 水上(みずかみ)会長によりおこなわれ、会場は大きな拍手とともに華やか

に開宴した。和やかな雰囲気に包まれた会場では、北陸の旬の料理や地酒がふるまわれ、各地の取組みや業界の課題について活

発に意見交換がおこなわれ、会場内では久々の再会を喜ぶ声、新しい出会いに笑顔を交わす姿があちこちに見られ、まさに「つ

ながり」と「絆」をさらに強める契機となった。

狩野(かのう)副会長による中締めの挨拶、最後は尾野(おの)副会長の閉会の言葉により、盛会のうちに幕を閉じた。今回

の懇親会は、全国から集った仲間が互いに励まし合い、地域や立場を超えて心を通わせる貴重な機会となった。

(理事 郷田 大介 ごうだだいすけ)

■【シンポジウム(1)】 組織・将来ビジョン等検討委員会

【写真:会場風景】

将来ビジョンの討議では、会員数の減少を危機として共有し、現会員・潜在有資格者・学生・若年層の4層へ働きかける方針

が示された。稼げる業界像を発信し、SNSや動画で魅力を伝えること、若手交流やメンター制度、学生実習やヘルスキーパー連

携、スポーツ・災害・海外活動の拡大、企業との協業などを推進。各師会の成功事例を学び合い、一人1名勧誘や定期調査を通

じて、業界全体を持続的に発展させる道を描いた。

(将来ビジョン等検討委員長 北川 裕基 きたがわひろき)

■【シンポジウム(2)】 法制委員会

【写真:会場の様子】

例年同様、法制委員会としてシンポジウムを開催。厚生労働省 医政局 医事課 栁田 聡(やなぎたさとし)医事専門官をお迎え

し、「続・広告ガイドラインと無免許問題」と題しておこなわれた。最初に、厚生労働省から現状の報告があり、続いて各師会

から保健所等との協議内容について報告をいただいた。全鍼師会として、まずは自分達の襟を正すことから始め、無免許対策に

関しては、連携体制を確立していかなければならない。ここからがスタート。みんなで力を合わせて頑張っていきましょう。

(法制委員長 森 孝太郎 もりこうたろう)

■【閉会式】

【写真:大会旗、集合写真】

2日間にわたり開催された第24回東洋療法推進大会in石川は、9月29日、閉会式を迎えた。大会を主催した石川県師会 常

盤(ときわ)会長より大会総括がおこなわれ、関係者の尽力と全国から集った参加者への感謝の言葉が述べられた。

続いて、石川県から次期開催地の北海道へと大会旗が手渡され、北海道師会 水上(みずかみ)会長が、北海道の地で東洋療法

推進のさらなる飛躍を実現していく決意が表明された。

◇第25回東洋療法推進大会in北海道◇

日程:2026年10月18日(日)から19日(月)

会場:京王プラザホテル札幌 開催予定

最後に、長嶺(ながみね)会長より閉会の挨拶があり、石川県での大会が実りある成果を残せたことへの感謝と、次回に向け

てのさらなる発展を願う言葉で締めくくられた。

参加者一同、次回の北海道大会での再会を誓い帰路についた。

(理事 郷田 大介 ごうだだいすけ)

◆臨床研究発表 【オンデマンドにて】今回の臨床研究発表は以下の会員の先生方です。

1.(公社)石川県鍼灸マッサージ師会 高田 外司(たかたそとし)氏

『鍼灸甲乙経』の「大椎節=第一椎」は第1胸椎棘突起ではない!

2.(公社)京都府鍼灸マッサージ師会 髙橋 聡一(たかはしそういち)氏

「手指の痺れの臨床研究」

3.(公社)大阪府鍼灸マッサージ師会 古田 高征(ふるたたかゆき)氏

「東洋医学的な体質スコアと味覚の関係」

(大阪・関西万博・共創チャレンジでの取組みから)

(学術委員会)

2 居住サポート住宅制度について

顧問弁護士 井上 雅人(いのうえまさと)

先日、70代のAさんが遺言書の作成方法について相談に来られました。妻子はなく、年の離れたお兄さんも数年前に亡く

なっており、甥や姪とは全く付き合いがないということでした。Aさんは、長年働いて貯めた預金があるため、自分が亡くなっ

たときに預金が残っていたら生まれ育った自治体に全て遺贈したいとのことでした。ひと通りの説明を終えた後の雑談の中で、

半年前に事情があって長年住んでいた賃貸住宅を引っ越すことになり、次の住まいを探したものの、高齢で身寄りがないと言う

となかなか借りることができず、見つけるのに苦労したという話をされていました。

他方で、家主さんから、一人暮らしの高齢者が部屋で亡くなっていたことに気づかず、隣人から「異臭がする」との連絡で発

見された。身寄りのない人だったので、部屋の清掃や残置物処理の費用や手続きはどうすればよいのか、その費用は誰に請求す

ればよいのかという相談を受けたこともあります。実際、家主が単身の高齢者の入居を拒否する理由としては、居室内での死亡

事故への不安が最も多いと言われています。

こうした借りる側と貸す側の課題に対応するため、令和6年5月に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関す

る法律」(いわゆる住宅セーフティネット法)が改正されました(同年10月施行)。この改正では、国土交通省と地方自治体

が中心となり、民間の賃貸住宅を登録・活用しながら、住まいを確保しにくい人々(住宅確保要配慮者)を支援する仕組みを整

備して、家主が安心して住宅を貸すことができるように次の対策が講じられました。

1 家主が賃貸住宅を提供しやすく、要配慮者が円滑に入居できる市場環境の整備

・終身建物賃貸借の利用促進

※賃借人の死亡時まで更新がなく、死亡時に契約が終了(相続人に相続されない)する賃貸借

・居住支援法人による残置物処理の推進

・国土交通大臣による家賃債務保証業者の認定制度の創設

2 居住支援法人等が入居中サポートを行う賃貸住宅の供給促進

・見守りや生活支援を組み合わせた居住サポート住宅の認定制度の創設

居住サポート住宅は、民間の賃貸住宅のうち、家主や管理会社が自治体に申請することによって「住宅確保要配慮者向け賃貸

住宅」の登録がされます。この登録住宅の中から、見守りや生活支援などの仕組みを備えたものが「居住サポート住宅」として

認定されます。これらの住宅では、連帯保証人がいなくても入居できる場合や、家賃が一定基準内で設定されている場合が多

く、入居者の負担を軽減する工夫がされています。

制度の利用を希望する人は、自治体や「居住支援法人」に相談します。居住支援法人とは、国土交通大臣の指定を受けたNPO

法人や社会福祉法人などで、住宅探しから契約、入居後の見守り等を支援します。法人の担当者が本人の状況を聞き取り、希望

や収入に合った住宅を紹介します。家主との調整や契約時の立会い、家賃保証制度の利用手続きなども支援法人がサポートしま

す。

入居後は、支援法人や地域の見守り団体が定期的な訪問や電話による安否確認をおこないます。体調の変化や孤立を防ぐため

の生活相談も実施され、福祉サービスや介護保険制度、医療機関と連携する仕組みも整備されつつあります。こうした「住まい

+生活支援」の組み合わせにより、単に住まいを確保するだけでなく、安心して暮らせる環境を維持することが居住サポート住

宅の特徴です。

先ほどのAさんのような身寄りのない高齢者が、市の福祉課を通じて居住支援法人に相談し、居住サポート住宅の紹介を受け

て、見守りサービス付きで定期的に支援員が訪問し、体調確認や生活相談に応じてもらっている事例や、就労移行支援を受けな

がら働いている40代の人が、自立を目指して一人暮らしをするための住まいを探したものの、収入が少なく通常の賃貸住宅の

審査が通らず、支援法人を通じて手頃な家賃の居住サポート住宅を紹介してもらい、困ったときには相談できる体制が整い、就

労と生活の両立が可能になった事例もみられます。

住まいの安定は、日常生活や就労、地域とのつながりを支える基盤です。この制度を通じて生活再建や社会参加のきっかけを

得ることも期待されています。居住サポート住宅は、単に「家賃が手頃な住宅」ではなく、住まいと生活支援を組み合わせた仕

組みであり、単身の高齢者等の社会的孤立を防ぎ、地域で自立した生活が送れることを目指しています。もっとも、制度の周知

不足や登録住宅の数が地域によって偏っていること、支援法人の人員・財源の確保など課題も残されており、今後は地方自治

体・民間団体・家主が連携しながらこれらの課題を解決していくことが求められています。

3 スポーツケア委員会 活動報告

【写真:選手ケアの様子、集合写真】

9月28日(日)から10月1日(水)、滋賀ダイハツアリーナ(サブアリーナ)において「わたSHIGA輝く国スポ(こくス

ポ)2025」のバドミントン競技が開催された。全日本鍼灸マッサージ師会(全鍼師会)スポーツケア委員会の依頼をうけ、

滋賀県鍼灸マッサージ師会ボディケアスタッフを中心に、バドミントン競技の選手および監督・コーチ、関係者総勢444名を

対象にボディケア活動を初めて実施した。ボディケア活動は各日8から16名体制で、県内・県外の会員と履正社国際医療ス

ポーツ専門学校の生徒合わせて 21名が参加し、4日間で76名のケアをおこなった。初日こそ選手に限定したこともありケア

希望者は少なかったが、枠を広げたことにより、日毎にケア希望者も増えた。改めて選手のみではなく監督・コーチ・審判他、

支援する側のケアをすることがいかに大切かと思い知らされ、ケア後はどなたも笑顔で感謝の言葉を下さった。

全鍼師会のスポーツケア活動が国スポ(こくスポ)に普及するよう、今後も活動を継続し、次回開催県の青森に繋げていきた

いと思う。

(全鍼師会理事 中川 紀寛 なかがわとしひろ)

4 Dr.タコのちょっとエッセイ 道具は上手に使って

私が話す声は待合室までよく聞こえると言われることがあります。それほど声を張り上げているのかなと反省します。聴力が

落ちているかたにはつい声が大きくなり、しまいには怒ってもいないのにしかりつけたみたいになって、自分でいやになってし

まうこともあります。

「一度補聴器を試してみたけど、うるさくてやめてしまった」という方が多いようです。「数十万円もする補聴器を作ったけ

ど、滅多に使わない」という人もいます。あるとき、会話が成立しない患者様に「補聴器はお持ちでないんですか?」と聞くと

「持っていますが、銀行とか大事な時だけつけてます」と言われてがっかりしたこともあります(病院での会話は大事ではない

のだろうか?)。

人の耳にはその場の状況でいろいろな音を聞き分ける能力がありますが(通常の)補聴器はすべての音を拡大するので、雑音

まで大きくなってしまい煩わしく感じてしまうようです。

最初は二人の会話の時だけつけて、次第に着ける時間・機会を増やすという風に、適当に使っている方のほうが慣れて長く使

えるようです。話が聞こえなくなると、会話が少なくなり、相手も次第におっくうになり、閉じこもるきっかけになったり、ひ

いては刺激が無くなったりして、認知症の最大の危険因子と言われています。

まして病院での会話は不正確・不十分に伝わると治療に支障を来しますから大事ですよね。

ただし難聴はひどくなると「佐々木さん」が「ははひはん」のように聞こえる場合があります。大きな声で話すだけでなく、

ゆっくり、歯切れよく、相手の理解を待って話すなど、話す側の理解と工夫も重要です。ゆっくり丁寧に話せば、意外と通じる

ものです、歴史の名言ではないですが「話せばわかる=離せばわかる」。

さて、こんな患者さんもいます。だんだんやせてきて、胃がもたれるという。検査すると貧血がありますが胃内視鏡の検査で

は大丈夫でした。よくお話を聞くと、あわない入れ歯を我慢して使っているとのことでした。つい柔らかいものばかり食べて、

肉を食べなくなり、よくかまずに飲み込むために消化不良を起こし、栄養不良から貧血になっていたのでした。

放置すれば体力の低下から、余病を併発したかもしれません。その意味で「歯が悪いのは万病のもと」です。たかが入れ歯と

放っておかずに、歯医者さんに相談して矯正しましょう。

また、腰が曲がって腰痛を訴える方や、歩行時にふらついたりする方に杖や歩行器を勧めるのですが、きまって「まだそんな

ものにはたよりません」といわれます(80歳過ぎの方でも!)。見た目が年寄り臭いというのが嫌われる理由のようです。私

はむしろステッキはステキに見えるし、自助的な道具だと思います。

「頼るのは弱い情けないこと」というイメージかもしれません。でもいまどきはどこに行くにも「車に頼りっきり」情報は

「スマホに頼り切り」ですが、だれも格好悪いとは言いません。東京の電車内で、ほとんどの人がスマホの画面を見ているのに

愕然としました。

自らの足でしっかり歩き、周囲を見わたし五感をフルに感じながら歩く、メディアとは距離を置いて、AIばかりでなく自ら

の良心に尋ねながら判断する、タコはいつもそうありたいと自戒しています。

補聴器・義歯・杖などの補助具はその特性を知って上手に使えば生活の幅を拡げ快適にしてくれるものです。お節介と言われ

るのは承知ですが、年のせいだからとばかりいわず、先入観を捨てて試してみませんか?

逆に若者は、クルマとスマホを手放し、からだを使い、景色を見渡し、目の前の人の顔を見て、杖をついて歩く先輩に声をか

けてみてはいかがでしょうか!

+++++

Dr.タコ

昭和40年生まれ、慶應義塾大学医学部卒。

田んぼに囲まれたふるさとで診療する熱き内科医。

5 京都府鍼灸マッサージ師会附属治療院 京都府庁内に開設

【写真:治療院入口前にて】

令和7年10月1日。開設に動き出してから早2年。やっとの思いで京都府庁内に京都府師会附属治療院を開設しました。

きっかけは全鍼師会の佐々木(ささき)視覚障害委員長のヘルスキーパー事業に関する話でした。少しでも視覚障害の方の働く

環境が作れるよう、議員や関係各所に相談に伺い、特に、京都府立盲学校と京都府立視力障害者福祉センターの卒業生の職域を

増やせるようにとの思いでした。メインは視覚障害の方に働いてもらうこととし、相談を続け、時が経ったある日、京都府庁に

伺うと、「職員福利厚生センターがあるので、そこを使って治療院を開設して下さい」との回答をいただきました。とはいえ、

施術者がいないとどうにもなりません。現状は2名の視覚障害者、3名の晴眼者で切り盛りしています。これを足掛かりに実績

を作り、京都府内の官公庁及び企業へと発展するよう期待し、また京都府庁と京都府師会が提携できるよう、理事一同京都府庁

と足並みをそろえていきたいと考えています。

(京都府師会 会長 森 孝太郎 もりこうたろう)

6 中医学コラム(11)

北京中医薬大学国際学院 名誉顧問・名誉主任 梅野 弘樹(うめのひろき)

梅野(うめの)先生は、北京に本拠地を置く世界中医薬学会連合会常任理事として、「黄帝内経研究会」(毎週)、「中医学講座」(隔月)、「太極拳教室」(毎月2回)を通して、日本での中医学普及に努めておられます。

連絡先:shiga-skm-shikai@leto.eonet.ne.jp

電話:(077)526-4199 (077)523-4114

陰陽説は単独で語られることは珍しく、大抵は五行説と一緒に「陰陽五行説」として扱われることが多い。書物によってはじ

めて五行説が著されたのが『尚書(しょうしょ)』の洪範篇(こうはんへん)である。

『尚書』とは、『書経(しょきょう)』とも呼ばれ、春秋戦国時代(しゅんじゅうせんごくじだい)に書かれた四書五経の中

の9つの天地法則の1つとして著わされたものである。四書とは『大学(だいがく)』・『論語(ろんご)』・『孟子(もう

し)』・『中庸(ちゅうよう)』の4つをいう。

五経とは『詩経(しきょう)』・『書経(しょきょう)』・『易経(えきぎょう)』・『礼記(らいき)』・『春秋(しゅん

じゅう)』の5つをいう。

9つの天地法則とは以下のものを指す。

1.五行(木(もく)・火(か)・土(ど)・金(こん)・水(すい))

2.五事(貌(ぼう)・言(げん)・視(し)・聴(ちょう)・思(し))

※貌とは相手を大切に思う気持ち

言とは素直な言葉遣いをすること

視とは庶民の生活を見ること

聴とは庶民の声に耳を傾けること

思とは道理に明るいこと

これらは全てリーダーが備えるべき礼節について述べている。

3.八政(食(しょく)・貨(か)・祀(し)・賓(ひん)・司師(しし)・司空(しくう)・司寇(しこう)・司徒(しと))

※食とは食糧

貨とは財政

祀とは祭祀(さいし)

賓とは皇室

司師とは軍事

司空とは行政

司寇とは司法

司徒とは教育

これらは全て政治を行う際に必要な項目について述べている。

4.五紀(歳(さい)・月(げつ)・日(にち)・星辰(せいしん)・暦数(れきすう))

※歳とは一年の長さ

月とは一年の月数

日とは一年もしくは一ヶ月の日数

星辰とは星座

暦数とは暦

これらは全て農事に用いる暦について述べている。

5.皇極(こうきょく・統治者が民衆の頂点に立つこと)

6.三徳(さんとく・正直(しょうちょく)・剛克(ごうこく)・柔克(じゅうこく))

※正直とは正直な気持ち

剛克とは強い志

柔克とは柔軟な心

これらは全てリーダーに必要な民衆への心構えについて述べている。

7.稽疑(けいぎ・疑うこと)

8.庶徴(休徴(きゅうちょう)、咎徴(こうちょう))

※休徴とは豊作

咎徴とは凶作

これらは全て穀物の収穫について述べている。

9.五福六極(ごふくろっきょく・寿(じゅ)・富(ふ)・康寧(こうねい)・修好徳(しゅうこうとく)・考終命(こうしゅうめい)・凶短折(きょうたんせつ)・疾(しつ)・憂(ゆう)・貧(ひん)・悪(あく)・弱(じゃく))

※寿とは長寿

富とは経済的余裕

康寧とは心身的健康

修好徳とは善良な心

考終命とは天寿を全うすること

凶短折とは短命

疾とは病気

憂とは憂慮

貧とは貧乏

悪とは悪事

弱とは衰弱

これらは全て人生の幸不幸について述べている。

7 令和7年度 スポーツ鍼灸マッサージ指導者育成講習会のご案内

スポーツ領域に関心のある方のご参加をお待ちしています!

日程:令和8年2月21日(土)から2月22日(日)

会場:横浜呉竹医療専門学校(予定)

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-7-24

(「新横浜」駅下車)

内容:国スポ、インターハイ、ねんりんピック、地元でおこなわれるスポーツイベント等に鍼灸マッサージ師としての特性を活

かした、より実践に近いサポート内容を研修する。

※申込方法・参加費・振込先等、詳細は次号にて。宿泊の手配はお早めに。

申込締切:令和8年1月30日(金)厳守

※入金も1月30日(金)厳守

★お問合せ(メールにて)

(公社)全日本鍼灸マッサージ師会 スポーツケア委員会

全鍼師会事務局 メールアドレス: zensin@zensin.or.jp

8 インフォメーション 研修会・イベント開催予定

各地での研修会・イベント情報をお知らせいたします。多くの方のご参加をお待ちしています。詳細・申込については各師会事

務所へお問い合わせ下さい。

(変更・中止等がある場合もありますので必ず事前にご確認下さい) なお、全鍼師会HP:トップページ内「全鍼(ぜんしん)

ニュース」もご参照下さい。

月日、師会(しかい)名、時間、場所、内容、一般参加、参加費、生涯研修単位の順番に掲載

11月2日、石川、10時30分から12時30分、石川県立盲学校【ハイブリッド】、加賀・三策塾、可、無料、2単位

11月2日、大阪、10時から15時50分、大阪府鍼灸マッサージ会館、保険取扱講習会、可、会員・学生無料 会員外1,0

00円、6単位

11月2日、山口、9時30分から16時、下関市市民会館、下関海響マラソンボランティア、可(事前申込)、―、5単位

11月3日、石川、10時から12時、かほく市立中央図書館、私の鍼灸マッサージ臨床、可、河北師会会員・石川県師会会員

のみ参加 無料、2単位

11月3日、奈良、13時30分から15時30分、Zoom、卒後鍼灸「フェムテックの成長に向けたレディース鍼灸と美容」

詳細:https://sotsugokansai.web.fc2.com/参照、可、4,000円/回、2単位

11月8日、北海道(十勝三療)、15時15分から16時45分、とかちプラザ、睡眠障害に対する理療治療~不眠症を中心

に~、可、会員無料 会員外2,000円、2単位

11月9日、北海道(道東)、9時から12時、とかちプラザ、股関節痛に対する理療治療~変形性股関節症を中心に~、可、

会員無料 会員外2,000円、4単位

11月9日、和歌山、8時から17時、和歌山マリーナシティ、ランナーに対するマッサージボランティア、不可、無料、5単

位

11月9日、島根、10時から15時、太田市 あすてらす、漢方薬入門(入門編)、不可、1,500円、5単位

11月16日、北海道(道央)、9時30分から14時30分、北海道札幌視覚支援学校附属理療研修センター、高齢者に寄り

添う鍼灸治療、不可、無料、5単位

11月16日、東京、14時から17時10分、東京呉竹医療専門学校【ハイブリッド】、私の診察診断治療の特徴とその実

際、可、無料、5単位

11月16日、富山、14時から16時、高岡市ふれあい福祉センター【ハイブリッド】、ライフステージと精神科医療、可、

富山県師会会員1,000円 会員外3,000円、2単位

11月16日、兵庫、10時30分から12時、姫路市民会館、認知症サポーター養成講座(フレイル予防)、可(要問合)、

無料、2単位

11月16日、愛媛、13時から16時、新居浜市文化センター、8月9日はり・きゅう・マッサージの日 無料体験施術、可、

無料、1単位

11月23日、東京、14時から17時10分、NATULUCK淡路町【ハイブリッド】、医療保険を使った鍼灸マッサージの基

本、可、無料、5単位

11月23日、大阪、13時から16時10分、都シティ大阪天王寺、【府民公開講座】骨と腸W(ダブル)のケアで、あなた

も元気に!、鍼灸はなぜ効くのか?最新科学から見える鍼灸の未来、可、無料、4単位

11月30日、青森、10時から16時、八戸市福祉公民館、上肢・下肢へのアプローチと施術テクニック、可、青森県師会会

員無料 会員外5,000円、5単位

11月30日、山形、10時から16時、山形市霞城公民館(予定)、業界発展につなげる鍼灸マッサージの魅力~東洋医学の

市民アピール~、下肢・腰部障害に対する運動療法、可、山形県師会会員1,000円 会員外2,000円、6単位

11月30日、栃木、10時から15時、宇都宮市中央生涯学習センター【WEB】、肩こりに関する手技療法、可(県内)、無

料、6単位

11月30日、埼玉、8時30分から12時、川越水上公園、小江戸川越ハーフマラソンボランティア施術、可、無料 *賠償責

任保険加入必須、5単位

11月30日、和歌山、13時から15時30分、和歌山ビッグ愛【ハイブリッド】、保健医療行政について、あはき施術をお

こなう上で知っておきたい倫理的配慮と法律との関係について、不可、3,000円、3単位

12月6日・7日、福岡、6日18時から21時、オンラインのみ、【ナイトセミナー】私たち一人ひとりができること~当事

者意識をもって考えるコロナ差別~、ひとり鍼灸院のリアル、可、6日のみ 無料、会員外・学生1,000円、4単位

7日13時から17時、福岡医療専門学校、学生研究発表、業団における災害支援のパイオニアが語る~これまでの活動とこれ

からの鍼灸マッサージ師の役割~、災害時に求められた鍼灸マッサージ、避難所における鍼灸師の役割と貢献~心理的側面の観

かから~、福岡県師会生涯研修登録者、福岡医健・福岡医療専門学校生、無料、福岡県師会会員2,000円 会員外鍼灸師5,0

00円 学生1,000円、6単位

12月7日、秋田、13時から16時、はなび・アム、保険取扱説明会、症例報告会、不可、無料、2単位

12月7日、石川、10時30分から12時30分、石川県立盲学校【ハイブリッド】、加賀・三策塾、可、無料、2単位

12月7日、岐阜、10時から13時、岐阜県鍼灸マッサージ師会館、難病について、可、無料、4単位

12月7日、大阪、10時から15時50分、大阪府鍼灸マッサージ会館、保険取扱講習会、可、会員・学生無料 会員外1,0

00円、6単位

12月7日、鳥取、10時30分から15時30分、伯耆しあわせの郷、会員による症例報告および評価・検討、可、会員50

0円 会員外2,000円 一般・学生無料、5単位

12月7日、愛媛、13時30分から15時、愛媛県視聴覚福祉センター【ハイブリッド】、第2回保険研修会、不可、会員無

料、2単位

12月13日、福島、13時30分から18時10分、泉崎カントリーヴィレッジ 泉崎さつき温泉、鍼灸・手技相互技術研修会

&鍼灸マッサージと温泉療法の相乗効果!次世代の治療効果最大化メソッド、可(事前申込)、会員は無料 会員外3,000円、

6単位

12月14日、栃木、10時30分から15時30分、ライトキューブ宇都宮、東洋医学フェスタ2025in宇都宮、可、無

料、5単位

12月14日、埼玉、11時から16時30分、埼玉県鍼灸マッサージ師会会館*アーカイブ配信あり、てい鍼と温灸による美

容鍼灸、可、埼玉県師会会員5,000円 全鍼会員7,000円 会員外15,000円 学生3,000円、6単位

12月14日、奈良、9時から16時、奈良市鴻池グランド、奈良マラソン 走者への施術、不可、無料、5単位

12月21日、東京、14時から17時10分、NATULUCK淡路町【ハイブリッド】、世界のスポーツ現場における手技療法の

傾向、可、無料、5単位

※研修単位は会員のみ

9News ★事務所移転

・熊本県師会

〒860-0847 熊本市中央区上林町1-28 上通センタービル501

※電話等変更なし

10 ★年末年始の休館のお知らせ★

令和7年12月27日(土)より令和8年1月4日(日)まで全鍼師会会館を休館させていただきます。

年始の開館は1月5日(月)からとなりますので、よろしくお願いいたします。

(事務局)

11 協同組合ニュース

大高酵素まとめ買いキャンペーン! 11月30日まで!!

スーパーオータカ1,200mlを12本お買い上げで1本プレゼント!

送料も無料。この機会に是非お買い求めください!

植物原料にこだわった100%原液の健康・美容飲料

大髙酵素だけの伝統的製法により、新鮮で生命力あふれる50種にも及ぶ原料植物から、植物エキスを自然抽出し、180日間以上自然発酵・熟成させ、丹精こめて育てあげました。

人間の胃腸内消化とほぼ同じことを、微生物の力(発酵)を借りておこなっているために、消化する必要がないまでに分解されており、しかも、発酵を伴わなければ得られない、身体にやさしい成分も生成されていますので、原料植物由来成分や発酵微生物由来成分が、渾然一体となって溶け込んでいる製品です。

日頃の健康維持や美容、食生活が乱れがちな方、朝・昼・夕食の代用食、酵素ファスティングを実践されたい方など、ご家族で幅広くご利用いただける、他に類のない特徴をもった大髙酵素の原点となる健康・美容飲料です。

お申込みは 日本鍼灸マッサージ協同組合 HP:https://www.jammk.net

E-mail jamm@jamm.or.jp Tel 03-3358-6363

12 編集後記

大阪・関西万博が閉幕し、会場ではパビリオンの撤去作業に向けた準備が始まった。2028年2月末までに更地にして土地所有者の大阪市に返還されるそうで、1970年大阪万博の年に生まれた私としては少し寂しい気がします。建設工事の遅れなどのトラブルはありましたが国内史上最多の国・地域が集まり、運営費の黒字確保が見込まれる。来場者は関西中心に尻上がりに増え、「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマとした万博は意義のあるものになったのではないでしょうか。記録的な猛暑の中開催された万博。どうすれば地球に優しく暮らせるかを考え行動したい。

(広報IT委員 中川 紀寛 なかがわとしひろ)

以上本文

以下広告

◇産地直送 日本一の梅の里、紀州南部の完熟梅干(南高梅)

お世話になったあの方に、健康を贈りませんか!!

取扱商品 1 はちみつ入り 福豊梅

2 さわやか 紀州の梅

3 昔風 しそ漬梅

4 天然 白干梅

ご進物タイプ(包装、化粧箱入550g・1kg)

ご家庭用お徳用タイプ(1.1kg)があります。(送料全国一律550円)

発売元:株式会社かわしま

お申し込み:日本鍼灸マッサージ協同組合

電話03-3358-6363

以上広告

発行所 〒160-0004 東京都新宿区四谷 3-12-17 全鍼師会会館内

公益社団法人 全日本鍼灸マッサージ師会

TEL.03-3359-6049 FAX.03-3359-2023

全鍼師会ホームページURL https://www.zensin.or.jp

E-mail zensin@zensin.or.jp

協同組合ホームページURL https://www.jammk.net/

E-mail jamm@jamm.or.jp

名称 鍼灸マッサージ情報誌 東洋療法

代表者 長嶺 芳文(ながみね よしふみ)

郵便振替 00160-8-31031

銀行口座 りそな銀行 新宿支店 普通口座 1717115

名義/公益社団法人 全日本鍼灸マッサージ師会

発行人 長嶺 芳文(ながみね よしふみ)

編集人/広報IT委員長 廣野 敏明(ひろの としあき)

購読料 3,600円 〒共(会員は会費より)

口座名のフリガナは「シヤ)ゼンニホンシンキユウマツサージシカイ」となります

以上

2025/10/16

令和7年11月16日(日)西宮地区講習会のご案内

当会の上部団体(公社)兵庫県鍼灸マッサージ師会主催、西宮地区講習会のお知らせです。

※非会員の方もご参加頂けます。

日 時:令和7年11月16日(日) 15時〜17時

会 場:関西盲人ホーム昭和寮

テーマ:「頭痛に対する超音波エコーを活用した鍼治療」

講 師:水口貴成先生 (はり・きゅうマッサージ院ケアスマイル)

対 象:はり師/きゅう師/あん摩マッサージ指圧師

受講料:無料

申 込:担当 杉までご連絡ください

◎ 西宮市はりきゅうマッサージ施術費補助券(市ホームページ)

2025/09/16

東洋療法368号(9月1日号)

東洋療法368号(電子ブック版)

東洋療法368号(PDFカラー版)(7.00MB)

東洋療法368号(PDF白黒版)(2.52MB)

目次

*****

1 あはき・柔整広告ガイドラインの積極的活用を!

2 各地区からの活動報告

3 【療養費】オンライン資格確認 補助金・協力金の申請はお早めに!

4 開催直前! 第24回東洋療法推進大会in石川

5 令和7年度「認定訪問マッサージ師」「認定機能訓練指導員」講習会のご案内

6 認知症ミニ講座(63) 高齢者の骨折により起こる合併症

7 第8回DSAM災害支援鍼灸マッサージ師合同育成講習会開催

8 Dr. タコのお気軽クリニック 「糖尿病は筋肉病」

9 カスハラ対策が義務化されます!

10 中医学コラム(10)

11 インフォメーション 研修会・イベント開催予定

12 協同組合ニュース

13 編集後記

*****

以下本文

1 あはき・柔整広告ガイドラインの積極的活用を!

2025(令和7)年2月18日、「はり師」「きゅう師」「あん摩マッサージ指圧師」(以下、あはき師)と「柔道整復

師」の広告に関する新しいガイドラインが発表されました。

このガイドラインは、コロナ禍での中断などもあって作成に時間がかかりましたが、消費者が安心して施術所を選べるように

することを目的としています。特に、ウェブサイトなどのインターネット広告についてもルールが定められ、無免許の施術者に

よるトラブルが多いことから、無免許者の広告についても言及されています。消費者のためのルールとして、利用者が施術内容

を正しく理解し、安心して施術所を選べるよう、広告に記載できる内容や注意点が具体的に示されています。

インターネット広告への対応としては、ウェブサイトなどもガイドラインの対象となります。更に、関連団体も自主的なルー

ル作りが求められています。

また、無免許者への対策として、免許を持たない施術者によるトラブルを防ぐため、その広告のあり方についてもガイドライ

ンに盛り込まれました。

しかし、無免許の施術者を取り締まる法律がないため、現状では主に「景品表示法」等を使って対応することになります。し

かし、この法律を管轄する消費者庁が、必ずしも積極的に取り締まりを行っていないという課題があります。

全日本鍼灸マッサージ師会(全鍼師会:ぜんしんしかい)は、このガイドラインを有効活用するため、各地の都道府県師会に協

力を呼びかけています。

具体的には、ガイドラインの内容を行政に周知してもらうこと、そして、今まで関連団体との連携が弱かった都道府県等には

保健所や消費者センターなどとの協力体制を築くようにお願いしています。早々にガイドラインの周知をおこなった地域もあり

ますが、まだまだ充分とは言い難い状況です。

今後の課題としては、多くの地域が積極的に動いている一方で、消極的な姿勢の都道府県もあり、全ての地域での活動が必要

だと考えています。

また、「法の徹底」の難しさがあります。

あはき師の施術所は届け出制であるため、一部にはグレーな運営をしている施術者もおり、指導が進めにくい現状がありま

す。

消費者センターに指導を求めても、「指導はしない」と返答されるケースもあり、連携についても大きな課題が残っていま

す。

しかし、このガイドラインをきっかけに、これまで行政と関わりが少なかった師会でも、少しずつ協力関係が築けるようにな

りつつあります。全鍼師会は、ガイドラインを積極的に活用し、国民が安全・安心に利用できる業界を目指しています。

(法制委員長 森 孝太郎 もり こうたろう)

2 各地区からの活動報告

■東北【写真:基調講演のようす】

7月6・7日、ホテルJALシティ仙台において、第47回東北鍼灸マッサージ学術大会 宮城大会が開催された。1日目は一般

公開講座 特別講演(1)投球障害 肩・肘の診かた、特別講演(2)スポーツ現場におけるトレーナー・鍼灸師の役割、臨床研

究発表、2日目は基調講演「世界に広がる東洋医学の風」、長嶺 芳文(ながみねよしふみ)全鍼師会会長講演がおこなわれた。

(報告:宮城県師会会長 金澤 秀紀 かなざわ ひでき)

■北陸【写真:集合写真】

7月13日、北陸地区会議・連盟会議が石川県視覚障害者情報文化センター(金沢市)にて開催された。来賓として長嶺 全鍼

師会会長から、全鍼師会の未来に向かっての取組みや組織づくりの話をいただいた。新しい取組み、組織の若返りなど中央団体

には明るい未来を感じられた。これまでの中央情勢報告とは違った内容が多く、このリアル会議を開催して良かったと感じた。

その後、各県師会からの提出議案が協議された。多くの師会が直面している課題は同じ部分が多いが、協議の中で大きなヒント

や宝も隠れている。連盟会議でも同様の流れで進行され、地道ではあるが丁寧で真心ある活動が必ず芽を出すことを信じられる

会議となった。

(報告:石川県師会 田中 良和 たなか よしかず)

■中部【写真:会場の様子】

7月13・14日に長野県松本市のホテルモンターニュ松本で、中部ブロック研修会議が開催された。中部5県の会員約60

名が集い、2日間に亘り、業界の現状と今後についての情報交換がおこなわれた。全鍼師会の狩野 裕治(かのうゆうじ)副会長

の基調講演では、深刻な業界の現状に対する今後の展開として、三つの提案と具体策が示され、全鍼師会の役割を明確にされ

た。熱心に聞き入り、理解を深めた出席者からは、活発な質問意見が出された。

また、2日目の全体会議では、現状を打破できる新たな糸口を見出すべく、各県との活発な情報と意見の交換がおこなわれ

た。

(報告:長野県師会 石原 敏晴 いしはらとしはる)

■四国【写真:グループ意見交換】

令和7年度四国地区協議会を7月26・27日に高知県で開催し、四国4県から23名が参加した。初日は長嶺 全鍼師会会長

による基調講演で、会員減少や組織改革など業界の現状と展望について共有。続いて「あはき・柔整広告ガイドライン」の活用

をテーマに、3グループに分かれて活発な意見交換がおこなわれた。他県の先生方と交流できる機会は貴重な学びであった。2

日目は牧野植物園にて、高野 昭人(たかの あきひと)園長による薬草の講話をいただき、臨床にも活かせる知見を得る貴重な

機会となった。園内散策ではガイド付きで、五感で感じられる植物園体験を実施、暑い最中だったが、好評に終わった。

(報告:高知県師会 村田 由紀 むらた ゆき)

■山形【写真:原田(はらだ)会長、記念祝賀会の様子】

8月3日、ホテルメトロポリタン山形において、創立100周年記念式典祝賀会が開催された。第1部記念講演は関西医療大

学フェムテック寄附講座客員教授の菅 万希子(すがまきこ)先生による「女性特有の健康問題を東洋医療で解決する研究とビジ

ネスモデル」と題しておこなわれ、第2部記念式典、第3部記念祝賀会では「工藤 綾乃(くどうあやの)ミニコンサート」に会

場は一つになり、節目の貴重な時間を共有することができた。

(報告:山形県師会会長 原田 幸美 はらだゆきみ)

3【療養費】オンライン資格確認 補助金・協力金の申請はお早目に!

オンライン資格確認に対する補助金・協力金の申請には期限があります。申請期限を過ぎると交付が受けられません。

申請がまだお済みでない方はお早目にお願いいたします。

■マイナ保険証利用促進の協力金

対象:オンライン資格確認導入の施術所で令和7年5月から7月にマイナ保険証利用の働きかけをおこなった施術所

金額:50,000円

申請期限:令和7年9月30日

■機器購入に対する補助金

対象:機器購入費用の実費

金額:上限41,000円

申請期限:令和8年1月15日まで

■レセコン改修費用に対する補助金

対象:レセコンを既に導入済みの施術所のレセコン連携機能の導入

金額:かかった費用の50%で上限32,000円

申請期限:令和8年1月15日まで

詳細は下記リンク先の資料をご一読ください

https://x.gd/tFt8G

(保険委員長 往田 和章 おおたかずあき)

4 開催直前! 第24回東洋療法推進大会in石川

大会テーマ「ささえあい つながり 共に生きる!」

金沢で多くの皆様とつながることを楽しみにしています

開催日程 令和7年9月28日(日)12時 から 9月29日(月)13時

会場 金沢東急ホテル 5F

★大会プログラム 【対面+Zoom配信・後日オンデマンド配信】

◎9月28日

■開会式 12時から12時30分

◇県民公開講座 12時40分から15時10分

(1)シンポジウム

「令和6年能登半島地震 災害支援鍼灸マッサージ活動 ~DSAMと石川県両師会の連携~」

(2)特別講演

「令和6年能登半島地震の地域医療再生と支援 ~JMAT活動を通じて~」

講師:齊藤 典才(さいとう のりとし) 先生(石川県医師会 JMAT調整本部長/石川県医師会 理事)

(3)ディスカッション

■特別講演 15時20分から16時20分

「フェムテック-伝統的医療技術と最先端のAI技術の融合による女性の健康問題を解決」

講師:菅 万希子(すが まきこ) 先生(博士〈経済学〉/経営学修士〈MBA〉/関西医療大学 フェムテック寄附講座 客員教授

/京都大学大学院医学研究科研究員)

■保険講演 16時30分から17時30分

「令和8年度 あはき療養費の料金改定に向けて」

講師:往田 和章(おおた かずあき) 保険委員長

◎9月29日

■シンポジウム(1) 9時から10時30分

「ささえあい つながり 共に生きる!」

座長:北川 裕基(きたがわ ひろき) 組織・将来ビジョン検討委員長/他 執行部

■シンポジウム(2) 10時40分から12時10分

「続・広告ガイドラインと無免許問題」

座長:森 孝太郎(もり こうたろう) 法制委員長

シンポジスト:栁田 聡(やなぎた さとし) 氏(厚生労働省 医政局 医事専門官)

副会長 石川 英樹(いしかわ ひでき)

業務執行理事 清水 洋二(しみず ようじ)

■閉会式 12時20分から12時50分

★オンデマンド配信予定 11月1日から30日(1か月間)

(大会実行委員会)

5 令和7年度「認定訪問マッサージ師」「認定機能訓練指導員」講習会のご案内

【対面+Zoom配信・オンデマンド配信】

本事業は、あん摩マッサージ指圧師の先生方が最新の知識と技術を修得の上、利用者に望まれる訪問マッサージ師・機能訓練指

導員を目指します。

≪日程≫

Ⅰ. 基礎講義 令和7年11月22日(土) 12時から17時35分

11月23日(日) 9時から15時35分

Ⅱ. 実技講義 令和8年1月31日(土) 10時30分から18時

2月1日(日) 8時50分から17時50分

≪会場≫

東京医療福祉専門学校 住所:東京都中央区八丁堀1-11-11

≪受講料≫

(1)どちらかの資格のみ希望(テキスト代・認定書代含む)

関連団体※会員:4万円

関連団体に所属していない非会員:8万円

新卒者:2万円 ※学生奨励賞(各校成績優秀者)の方は受講料免除です。

*なお上記の受講料には宿泊費・昼食代は含みません。

(2)両方の資格を希望 上記①の金額にプラス1万円

(3)既にどちらかの資格を保有 会員・非会員ともに2万円

※関連団体

(一社)日本東洋医学系物理療法学会、(公社)全日本鍼灸マッサージ師会、(公社)全国病院理学療法協会、(社福)日本視

覚障害者団体連合、(公社)日本あん摩マッサージ指圧師会、(公社)東洋療法学校協会、日本理療科教員連盟

≪申込方法≫

所定の「受講申込書」(以下「申込書」とする)を「認定訪問マッサージ師講習会」HPよりダウンロードし、必要事項を記入の

上、申込み受付期間を厳守してメールで下記事務局へ送って下さい。

≪募集受付期間≫

7月1日午前9時から9月30日午後5時まで

≪問い合わせおよび「受講申込書」送付先メールアドレス≫

〒341-0018 埼玉県三郷市早稲田2-17-16 株式会社純誠会内「東洋療法将来研究会」

認定訪問マッサージ・認定機能訓練指導員 事務局

TEL:048-950-2773 Mail:nintei-m@outlook.jp

電話対応日時・月曜日から金曜日 8時30分から17時30分

≪認定訪問マッサージ師・認定機能訓練指導員講習会URL≫

https://manintei.amebaownd.com/

6 認知症ミニ講座(63) 高齢者の骨折により起こる合併症

●高齢者の骨折により起こる合併症

・寝返りができず褥瘡に雑菌が入ることで起こる感染症。

・寝た状態が続き自分のタイミングでトイレに行けないことで起こる尿路感染症。

・横になった状態での食事が原因で起こる誤嚥性肺炎。

・寝たきりの状態が続くことで起こる認知症、筋力低下、廃用症候群。

●高齢者の4大転倒骨折

1.大腿骨頸部骨折 2.橈骨遠位端骨折

3.上腕骨近位部骨折 4.脊椎圧迫骨折

高齢者の骨折は、単なる骨折だけでなく、様々な合併症を引き起こし、生命予後にも影響を与える可能性があるため、早期の治療と適切なケアが重要です。

(広報IT委員 中川 紀寛 なかがわ としひろ)

7 第8回 DSAM災害支援鍼灸マッサージ師合同育成講習会開催

実践!! 災害支援鍼灸マッサージ師合同育成講習会「DSAM隊員になろう」

日 時: 6月29日(日) 10時から16時

会 場: 福島県郡山市労働福祉会館 大ホール

主催者: DSAM災害支援鍼灸マッサージ師合同委員会

参加者: 65名

内 容:【午前】災害における鍼灸マッサージ師としての活動報告・活動時の意識についてなどの心構え

【午後】4人1チームになり実際の活動をロールプレイングで学ぶ

災害支援時に実際に役立つように実際の施術までの流れなどを研修・経験。災害支援の施術者を育成するため、役割別(受療者

役・受付役・問診役・施術者役)に分かれ、参加者65人が12チーム・4ブロックごとに実際の行動を学んだ。

(災害支援委員 足立 忠 あだち ただし)

8 Dr.タコのお気軽クリニック 「糖尿病は筋肉病」

一口に糖尿病といってもいろいろで、食事療法だけの軽症の方から、インスリン注射をしている人まで。治療の目標はズバリ

血糖を正常に近づけることです。最近はいろいろな新薬が開発され、処方の選択肢が増えていますが、それでもなお血糖が下が

らない人も多いのです。

食事療法と運動療法は「車の両輪」といわれるように、片方だけでは空回りします。食事を減らして減量しても運動が伴わな

いと、残念ながら脂肪より先に筋肉が減るので、基礎代謝が落ち、同じ量を食べても太りやすい、いわゆる「リバウンドしやす

いからだ」になってしまいます。

食事療法と言いますが、厳しい数字があります、ポテトチップス1袋(85g)471Kcalを消費するにはサッカー1時間2

0分が必要、ショートケーキ一切れ1個分 327Kcalはジョギング1時間に相当するというのです!こういった事実を知るだけ

でも、そのお菓子に伸ばす手が止まっていただければいいのですけど。

運動不足は車社会の現代病ともいえるものです。意外と田舎は自動車での行動が多く、電車やバスを乗り継いでいる都会より

も歩行距離が少なくなっています。北東北三県は歩く歩数でもワーストなのですが、肥満者の多さでもワーストなのがそれを裏

付けています。「糖尿病の本質は筋肉病である」という見方があります。インスリン刺激による糖の取り込みの75%以上は骨

格筋によるものとされます。運動不足から筋肉量が減り、筋肉内の血流が減ります。余分なカロリーが中性脂肪の形で増加し

て、筋肉の血流に目詰まりを起こすとも言われます。

これらが積み重なって、上昇した糖分を筋肉などの組織に取り込んで下げるインスリンの働きが悪くなり、これを「インスリ

ン抵抗性」といいます。この状態では、インスリン分泌を刺激する薬を増やしても、血糖が下がりにくくなるのです。

ではどうしたらいいのでしょう?ひとつには筋肉を維持し、さらに筋肉がつく運動をすることです。90才台でも筋肉は増や

せます。筋肉はカロリーを多く消費する臓器であり、筋肉が増加することにより基礎代謝が上がる、つまり安静で消費するカロ

リーが増えて「太りにくい体質」になります。

散歩を日課にされているかたは続けていただければ血行もよくなり結構です。ただし散歩によって消費されるカロリーは意外

と少ないのです。ではどんな運動がよいでしょうか?

子ども番組でかつて「イチジョウマン」というコーナーがありました。体操のお兄さんが「たたみ一畳」の上で子どもと体操

するというもの。つまり、道具を使わずに屋内で簡単にできる運動から始めるのです。腕立て伏せ、腹筋、スクワット、ステッ

プ昇降などの自重トレーニングから、ダンベル体操まで、一畳のスペースで出来る運動は沢山あります。スクワットは筋トレの

王様と言われ、ネットで動画が紹介されていますので、無料で自分にあった正しいやり方を習うことができます。

高価な器具は全く必要ありません。自重による基本運動でも5分間続けるのはかなりきついものです。縄跳びを1分間でもや

ればすぐにわかります。集中すれば仕事の合間でも一汗かくくらいになり、継続すれば必ず成果は出ます。

高齢でも元気な現役の方に共通して言えることは「他者とのコミュニケーションを持つ、自らの足で歩く、常に新しいことへ

のチャレンジ精神を持つ」と言われます。歩くスピードは長寿に相関するというデータもあります(速いほど長生き)。正直、

一畳マンに変身してくれる患者さんはなかなかいません。消費税は10%にアップしました。糖尿病コントロールの指標である

ヘモグロビンA1cが10%の方、これを5%に正常化させられるのはあなた次第です!

+++++

Dr.タコ

昭和40年生まれ、慶應義塾大学医学部卒。

田んぼに囲まれたふるさとで診療する熱き内科医。

9 カスハラ対策が義務化されます!

顧問弁護士 井上 雅人(いのうえ まさと)

今年の6月、労働施策の総合的な推進等に関する法律の改正法が成立しました。この改正で注目を集めているのが、いわゆる

「カスタマーハラスメント(カスハラ)」への対応が企業の義務として位置づけられたことです。これまでも職場のパワハラや

セクハラへの対策は法律で定められてきましたが、顧客や取引先など、いわゆる外部の関係者から従業員に向けられるハラスメ

ントへの対応については、明確な法的義務がありませんでした。今回の法改正は、この空白を埋めるものです。この改正法は来

年中に施行される見通しです。

そもそもカスハラとは、顧客や取引先、施設利用者などの立場を利用して、社会通念上許される範囲を超えて従業員に対して

暴言や暴力、過剰な要求をおこない、その結果として従業員の就業環境を害する行為を指します。例えば、小売店のレジで対応

が遅いと感じた客が大声で罵倒し続ける、馬鹿などと侮辱する、飲食店で注文を間違えた店員に腹を立て、土下座を求めたり、

おしぼり等を投げつけるといった行為です。こうした行為は刑法上の暴行や脅迫、強要などにあたることもありますが、それに

至らなくても従業員に精神的な負荷を与え、心身に不調をきたし退職に至る事例も少なくありませんし、職場環境を著しく悪化

させます。しかし、多くの企業・事業所がカスハラの存在を認識しながらも対応策を講じていないのが現状でした。

今回の改正では、企業や事業主に対して、こうしたカスハラから従業員を守るための体制づくりが義務化されます。この義務

化の対象は「規模の大小にかかわらず」全ての企業や事業所・団体に適用されます。従業員が数人しかいない町工場や家族経営

の商店、個人事業主でアルバイトやパート従業員を雇っている場合なども、従業員を守るためにカスハラ防止措置を講じる必要

があります。もちろん、小規模事業者にいきなり大企業並みの体制を求めるわけではなく、実情に合わせた形での対応で大丈夫

です。例えばマニュアルを簡易的に作る、相談窓口を代表者自身にするなど、「規模に応じた措置」が認められています。

具体的には、まず従業員が被害を受けたときの相談窓口を設置することが求められます。名ばかりの窓口ではなく、相談を受

けたら事実確認を行い、必要な支援や対応をとれることが必要です。また、相談した従業員に対して解雇や配置転換などの不利

益な扱いをしてはならないことも明確にします。つまり、「お客様からのクレームは、その内容や態様がどうであっても我慢し

て当然」という風潮を改め、従業員の安全と尊厳を守る方向への転換が求められています。

対応策としては、マニュアルの整備や研修の実施が挙げられます。たとえば、前述のように理不尽な怒号を浴びせられたケー

スでは、その場で対応する従業員に一任するのではなく、「店長や責任者に即座に引き継ぐ」、「必要であれば警察に連絡す

る」といった初動の対応ルールを予め決めておきます。そして後日、被害を受けた従業員に対してカウンセリングなどのケアを

おこない、同じような被害が再び起きないよう、店舗全体で共有する仕組みを作ります。これらの流れがマニュアルとして整っ

ていれば、従業員は安心して業務を遂行することができます。

〈少人数の事業所での実践例〉

・相談窓口を明確にする

社長や店長が直接窓口になることを明記し、社員全員が見る場所(休憩室や掲示板)に「カスハラ相談は〇〇まで」と貼り出

す。

・簡易的なカスハラ対応マニュアルを作る

用紙に「カスハラが起きたときの流れ」として、例えば「暴言・暴力 → 従業員の安全確保 → すぐ上司(事業主)に報告 → 状

況に応じて警察に通報」「その場で我慢して対応しようとしなくてよい」ことを明記する。

・従業員への周知・教育

朝礼やミーティングで年1回以上、マニュアル内容を共有し、事例を使って「こういう時はこう動く」というシミュレーション

をするなど。

・相談者の不利益取り扱い禁止

相談したことでその従業員の評価を下げないことを明記する。事業主や上司が率先して、「一人で解決せずに相談することは

、評価を下げることではなく、むしろ望ましいこと」だという職場の雰囲気をつくる。

・記録を残していく

「いつ、どこで、誰が、何をされたか、どう対応したか」等について記録を残しておく。後日、対応の振り返りや、対策の改

善、また証拠として使用できる。

・他社からの協力依頼への対応

取引先や他店から「カスハラ事案があったので事実確認を」と言われた場合は(例:同業の複数の店舗でカスハラをおこなって

いるような顧客がいる場合)、可能な範囲で情報(行為概要と対応など)を共有することで防止効果を高める。個人情報保護に配慮しつつ、協力できる部分は対応する。

このように法律で義務化されたからといって、すべてのカスハラがなくなるわけではありませんが、「お客様だから」と耐え

ていたことが、「許されない行為」として社会的に明確化される意義は大きいといえます。また、法律に基づいて防止体制を整

えれば、従業員も安心して働けるようになり、サービスの質の向上につながっていくでしょう。また、私たち一人ひとりも、顧

客や利用者の立場から「正当なクレーム」と「ハラスメント」は全く別物であることを認識し、社会全体で健全な関係づくりを

心がけることが大切です。

10 中医学コラム(10)

北京中医薬大学国際学院 名誉顧問・名誉主任 梅野 弘樹(うめの ひろき)

梅野先生は、北京に本拠地を置く世界中医薬学会連合会常任理事として、「黄帝内経研究会」(毎週)、「中医学講座」(隔月)、「太極拳教室」(毎月2回)を通して、日本での中医学普及に努めておられます。

連絡先:shiga-skm-shikai@leto.eonet.ne.jp電話:(077)526-4199 (077)523-4114

人体は小宇宙(しょううちゅう)であり、人体と森羅万象(しんらばんしょう)は一致している。一部が全部であり、全部が

一部なのである。これを「全息理論(ぜんそくりろん)」もしくは「フラクタル理論」という(ちなみに筆者が北京にある中日

友好病院で研修させていただいた際、同行してくださった中医師老師が筆者に対して懸命に伝えようとした中医学理論、それが

この全息理論だったのを思い出す。中医学の真髄はこの全息理論であり、中医学では決してこの理論から離れることはない)。

例として挙げてみるが、全てを挙げるというのは文字数からしてかなり無理があるので、重要と思われるものだけをピックアッ

プしてみる。

九竅(きゅうきょう・目、鼻、耳、口、尿道口、肛門の9つ)と九州(壅(よう)、梁(りょう)、豫(よ)、荊(けい)、揚(よう)、徐(じょ)、青(せい)、えん、冀(き)の9つ)

四肢と四季

寒暑と夏冬

夫婦と陰陽

毛穴と泉

感情と気候

肩膝と山

腋窩膝窩と谷

起臥と昼夜

筋肉隆起と都市

歯列と星列

365経穴と365日

風と息

声と雷

左目と太陽

右目と月

血と川

筋肉と大地

髪と星

体毛と草木

歯骨と金属

汗と雨

12経絡と12河川

などである。

ちなみに耳に鍼を刺す耳鍼、足底を刺激して内臓への効果を期待する足底療法、頭に刺鍼して人体のあらゆる器官に影響を与

えようとする頭鍼治療なども全息理論を基としている。

余談ながら、耳に鍼をして痩せるという耳鍼痩身療法についてたびたび質問されることがある。筆者の経験から言わせていた

だくと、耳鍼もさることながら、全身を太極ととらえて鍼をすることで痩身に成功した方を見てきているので、鍼は痩身に効果

ありというのが筆者の考え方である。

ただし、どうみても太っていない方が単なる欲望のために痩せたいというのは効果なしと判断してもよさそうである。なぜな

らそもそも鍼治療というのは、その人にとって最善の体に仕上げるのが本道だからである。

全息理論は天地人にも応用されている。

天(てん)は歳星(さいせい・木)、けい惑星(けいわくせい・火)、鎮星(ちんせい・土)、太白星(たいはくせい・金)、辰星(しんせい・水)

人(じん)は肝(木)、心(火)、脾(土)、肺(金)、腎(水)

地(ち)は泰山(たいざん・木)、衡山(こうざん・火)、嵩山(すうざん・土)、華山(かざん・金)、恒山(こうざん・水)である。

ちなみに九宮のように、森羅万象を9つに分けて、この世にある全ての事や物は、1つたりとも例外なく9という数字と同調していることも強調している。

1は天(てん)・太極

2は地(ち)・陰陽

3は人(じん)・天地人

4は時(じ)(春夏秋冬)もしくは方(ほう)(青龍(せいりゅう)・朱雀(すじゃく)・白虎(びゃっこ)・玄武(げんぶ))

5は音(おん)(角(かく)・徴(ち)・宮(きゅう)・商(しょう)・羽(う))もしくは行(ぎょう)(木(もく)・火(か)・土(ど)・金(こん)・水(すい))

6は律(りつ)(黄鐘(おうしょう)・太簇(たいそく)・姑洗(こせん)・ずいひん・夷則(いそく)・無射(ぶえき))もしくは合(上下前後左右)

7は星(せい)(天枢(てんすう)・てんせん・てんき・天権(てんけん)・玉衡(ぎょくこう)・開陽(かいよう)・揺光(ようこう))

8は風(ふう)(大剛風(だいごうふう)・凶風(きょうふう)・嬰児風(えいじふう)・弱風(じゃくふう)・大弱風(だいじゃくふう)・謀風(ぼうふう)・剛風(ごうふう)・折風(せつふう))もしくは卦(乾(けん)・兌(だ)・離(り)・震(しん)・巽(そん)・坎(かん)・艮(ごん)・坤(こん))

9は宮(きゅう)(叶蟄(きょうちつ)・天留(てんりゅう)・倉門(そうもん)・陰洛(いんらく)・上天(じょうてん)・玄委(げんい)・倉果(そうか)・新洛(しんらく)・招揺(しょうよう))

といった具合である。

11 インフォメーション 研修会・イベント開催予定

各地での研修会・イベント情報をお知らせいたします。多くの方のご参加をお待ちしています。

詳細・申込については各師会事務所へお問い合わせ下さい。(変更・中止等がある場合もありますので必ず事前にご確認下さ

い)

なお、全鍼師会HP:トップページ内「全鍼ニュース」もご参照下さい。

月日、師会(しかい)名、時間、場所、内容、一般参加、参加費、生涯研修単位の順番で掲載

9月7日、山形、13時30分から16時30分、山形市霞城公民館、山形まるごとマラソン「鍼灸マッサージボランティア」

の総括、市民ランナーのケアの基礎について~理論と実技~、可(要問合)、無料、4単位

9月7日、埼玉、14時から16時30分、さいたま会館、はりきゅうマッサージの日 県民公開講座、可、無料、1単位

9月7日、石川、10時30分から12時30分、石川県立盲学校【ハイブリッド】、加賀・三策塾 症例検討会、可、無料、2

単位

9月7日、大阪、10時から15時50分、大阪府鍼灸マッサージ会館、保険取扱講習会、可、会員・学生無料 会員外1,00

0円、6単位

9月7日、兵庫、10時30分から15時30分、神戸市産業復興センター、基礎からまるっと解説 鍼通電療法概論、フェム

テックと東洋医学そして低周波鍼通電療法~女性の身体に寄り添う、新たな統合ケアのかたち、可、無料、5単位

9月7日、奈良、13時30分から15時30分、Zoom、卒後鍼灸「心の病に対する鍼灸マッサージ療法」

詳細:https://sotsugokansai.web.fc2.com/参照、可、4,000円/回、2単位

9月7日、山口、10時から15時15分、周南市シビック交流センター、筋トレストレッチ、鍼の補寫法、可、会員2,500

円 会員外3,500円 学生1,500円、6単位

9月14日、岩手、10時から15時、岩手県立盛岡視覚支援学校、講演と実技:リハビリテーションおよび理学療法の基礎知

識と技術、不可、1,500円、5単位

9月14日、秋田、12時から17時、秋田ふるさと村、かまくらライド ボランティアマッサージ、不可、無料、3単位

9月21日、静岡、12時15分から15時30分、静岡労政会館【ハイブリッド】、アトピー性皮膚炎に対する鍼灸治療、可、無料、3単位

9月28日、秋田、9時から15時、横手体育館、よこてシティーハーフマラソン ボランティアマッサージ、不可、無料、4単

位

9月28日、佐賀、10時から14時30分、メートプラザ佐賀、スポーツケアの現場で使えるコンディショニングマッサージ

&ストレッチの理論と実技、可、佐賀県師会会員3,500円/回 全鍼師会・他師会会員3,500円/回 会員外10,000円 学

生無料、5単位

10月5日、福島、10時から15時15分、郡山市立芳賀地域公民館、フェムテックに有効な鍼灸マッサージ、障がいのある

方もない方も互いを理解し共に暮らしやすい社会の実現を目指す研修会、可、無料、6単位

10月5日、大阪、10時から15時50分、大阪府鍼灸マッサージ会館、保険取扱講習会、可、会員・学生無料 会員外1,0

00円、6単位

10月5日、鳥取、10時30分から15時30分、県立生涯学習センター ふれあい会館、セイリン鍼の製造工程について知ろ

う!、広告ガイドラインへの対応について、マイナンバーカード利用について、可、会員・会員外1,000円 一般・学生無

料、5単位

10月5日、島根、10時から15時、ライトハウスライブラリー【ハイブリッド】、高齢者のフレイル&ロコモティブシンド

ロームに対する鍼灸・手技療法、不可、会場1,500円 WEB1,000円、5単位

10月5日、愛媛、10時30分から12時30分、松山市総合コミュニティセンター【ハイブリッド】、鍼灸マッサージ師が

知っておくべき糖尿病と歯周病、可、会員・学生無料 県外全鍼師会・日鍼会会員2,000円 その他有資格者5,000円、2単

位

10月12日、愛媛、13時から16時、松山市総合福祉センター【ハイブリッド】、医療・介護事業に必要な知識と技術~こ

れからのあはき業のビジョンについて~、可、会員・学生無料 県外全鍼師会・日鍼会会員2,000円 その他有資格者5,000

円、4単位

10月13日、福島、10時から15時30分、国見町観月台文化センター、[くにみ健康フェスタ2025] マッサージの実

践と普及啓蒙活動、不可、無料、5単位

10月19日、山口、10時から15時15分、下関市立長府東公民館、救急救命研修、下関海響マラソンボランティア事前研

修、可、会員2,000円 会員外3,000円 学生1,500円、6単位

10月19日、佐賀、8時から15時、SAGAサンライズパーク、佐賀スポーツフェスタ2025(陸上)、事前講習含む 要事

前問合せ:imasun@po.hagakure.ne.jp、可、―、6単位

10月26日、岐阜、10時から13時、岐阜県鍼灸マッサージ師会館、ハートを鷲掴みの施術と治療院経営、可、無料、4単

位

10月26日、静岡、10時から15時30分、静岡労政会館【ハイブリッド】、最新の婦人科の現状、鍼灸師・マッサージ師

が機能訓練指導員になる為に、可、無料、6単位

10月26日、大阪、13時から16時10分、大阪府鍼灸マッサージ会館【ハイブリッド】、まちの保健室について、ファシ

アの基礎と鍼灸臨床、可、会員1,000円 会員外3,000円 学生無料、4単位

10月26日、奈良、10時30分から14時30分、壺阪寺(つぼさかでら)、壺阪寺施術奉仕、可、無料、8単位

11月2日、石川、10時30分から12時30分、石川県立盲学校【ハイブリッド】、加賀・三策塾、可、無料、2単位

11月2日、大阪、10時から15時50分、大阪府鍼灸マッサージ会館、保険取扱講習会、可、会員・学生無料 会員外1,0

00円、6単位

11月2日、山口、9時30分から16時、下関市市民会館、下関海響マラソンボランティア、可(事前申込)、―、5単位

11月3日、奈良、13時30分から15時30分、Zoom、卒後鍼灸「フェムテックの成長に向けたレディース鍼灸と美容」

詳細:https://sotsugokansai.web.fc2.com/参照、可、4,000円/回、2単位

※研修単位は会員のみ

12 協同組合ニュース

奇跡の歯ブラシ、ついに販売開始!

シリーズ累計1800万本突破!

本当に磨ける歯ブラシとして、多くの歯科医も絶賛!

実は、すでに全国2,000もの歯科医院にて取り扱われている商品です。

力をいれずに、さっとなぞるだけでも隙間汚れを落とすので、歯茎への負担を気にされる方もお使いいただけます。

販売価格 1本 385円! 送料550円

100本以上で名入れできます!

※販売は10本単位になります。価格はすべて税込み価格です。

お申込みは 日本鍼灸マッサージ協同組合

E-mail:jamm@jamm.or.jp Fax:03-6380-6032

Tel:03-3358-6363 https://www.jammk.net

13 編集後記

同じ人は存在しないはずなのに、経験を重ねるにつれ、これまでに見た同じ症状と捉えて同じ治療をしてしまう傾向(先入観

の影響)が強くなると思います。たとえ同一人物でも、前回と今回では違っているはずですから、治療も毎回同じであってはな

りません。私たちの仕事は、病名や症状に向き合う以前に、その人の心も含めて丸ごと診ること、そして症状を改善し喜んでい

ただくことです。毎回、試行錯誤の気持ちで臨むことを忘れないようにしたいと思います。成功する確率は1000分の1、と

言われたら、どう思いますか?とても無理だと諦める人もいるでしょう。でも、「じゃあ1000回やればいいじゃん」と、

チャレンジする人もいるでしょう。私は、「才能」という言葉が好きではありません。最初からそんなものがある人はいないと

思っています。もしあるとすれば、諦めずに、できるまで試行を続けることができる人のことでしょうか。

(広報IT委員長 廣野 敏明 ひろの としあき)

以上本文

以下広告

◇~よい治療は よい鍼で~ (まえだのはり)

・様々な鍼灸治療用鍼を皆様にお届けします。

・手仕上げ極上ステンレス鍼、銀鍼、コバルト鍼、金鍼など種類が豊富。

・お求め安い量産型《イゲタ印ステンレス鍼》

・ディスポ鍼は安心安全な放射線滅菌済み鍼です。(残留ガスはありません)

・ディスポ鍼はJIS規格に適合。

・鍼灸鍼はすべて日本国内にて製造:安心安全の日本製鍼灸鍼です。

・商品のお問い合わせ、ご注文は日本鍼灸マッサージ協同組合まで・・・

03-3358-6363

鍼灸鍼、ディスポ鍼、鍼灸用具の製造販売

株式会社 前田 豊吉(まえだとよきち)商店

〒167-0052 東京都杉並区南荻窪1-22-15

電話03-3332-7634

https://www.needlemaeda.com

◇伝統と信頼の90年

科学技術庁長官賞 受賞

大高酵素の植物エキス醗酵飲料

スーパーオータカ

体内環境のバランスを整える

お問い合せ 日本鍼灸マッサージ協同組合

TEL03-3358-6363

以上広告

発行所 〒160-0004 東京都新宿区四谷 3-12-17 全鍼師会会館内

公益社団法人 全日本鍼灸マッサージ師会

TEL.03-3359-6049 FAX.03-3359-2023

全鍼師会ホームページURL https://www.zensin.or.jp

E-mail zensin@zensin.or.jp

協同組合ホームページURL https://www.jammk.net/

E-mail jamm@jamm.or.jp

名称 鍼灸マッサージ情報誌 東洋療法

代表者 長嶺 芳文(ながみね よしふみ)

郵便振替 00160-8-31031

銀行口座 りそな銀行 新宿支店 普通口座 1717115

名義/公益社団法人 全日本鍼灸マッサージ師会

発行人 長嶺 芳文(ながみね よしふみ)

編集人/広報IT委員長 廣野 敏明(ひろの としあき)

購読料 3,600円 〒共(会員は会費より)

口座名のフリガナは「シヤ)ゼンニホンシンキユウマツサージシカイ」となります

以上

2025/07/30

◆令和7年度 年間行事予定表◆

(令和7年4月1日~令和8年3月31日)

令和7年

4月13日(日)監査会・第1回業務執行理事会 10時~12時

20日(日)第1回理事会 10時~12時

27日(日)近連理事会

5月18日(日)県師会・県協会定時社員総会 9時15分~12時

25日(日)全鍼師会代議員総会・全鍼連盟総会・全鍼協同組合総代会

6月22日(日)第2回業務執行理事会 10時~12時

地区講習会:神戸 13時30分~16時30分

17時~懇親会2時間程度

7月13日(日)第193回:夏期大学講座 10時~15時30分

8月24日(日)第3回業務執行理事会 10時~12時

9月 7日(日)第194回:夏期大学講座 10時30分~15時40分

28日(日)東洋療法推進大会 in 石川

29日(月)東洋療法推進大会 in 石川

10月12日(日)中間監査会・第4回業務執行理事会 10時~12時

25日(土)第50回:にしのみや市民祭り(鍼灸マッサージ普及啓発活動)

26日(日)第2回理事会・地区長会・学術担当者会議 10時~15時

11月 8日(土)第35回:加古川ツーデーマーチ(鍼灸マッサージ施術ボランティア活動)

全鍼協同組合研修会

9日(日)第35回:加古川ツーデーマーチ(鍼灸マッサージ施術ボランティア活動)

全国都道府県師会長会議

28日(金)たるみ生き活き保健福祉フェア(鍼灸マッサージ普及啓発活動)

未定 臨床研修会:姫路

地区講習会:西宮

地区講習会:阪神北

12月 7日(日)第12回:小野ハーフマラソン2025(鍼灸マッサージ施術ボランティア活動)

令和8年

1月18日(日)第5回業務執行理事会 10時~12時

25日(日)神戸ブロック臨床研修会 13時30分~16時30分

17時より懇親会2時間程度

2月15日(日)第6回業務執行理事会 10時~12時

22日(日)世界遺産姫路城マラソン2026(鍼灸マッサージ施術ボランティア活動)

3月1日(日)第3回理事会 10時~12時

2025/07/16

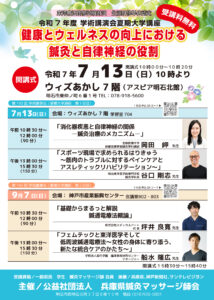

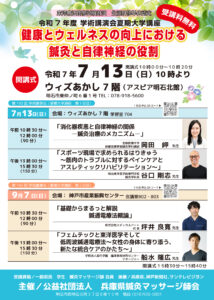

令和7年7/13・9/7学術講演会夏期大学講座 ※受講ありがとうございました(^^)/

【令和7年度夏期大学講座 受講申し込みのご案内】

令和7年度夏期大学講座ご案内POP(講座申込QRコード付き)

メインテーマ:「健康とウェルネスの向上における鍼灸と自律神経の役割」

第193回 学術講演会(夏期大学講座1日目)受講料無料

日時:令和7年7月13日(日) 10:00~15:30

会場:ウィズあかし7階 学習室704

開講式:10:00~10:20

午前の講演 10:30~12:00

講師:宝塚医療大学 保健医療学部鍼灸学科 岡田岬先生

講題:「消化器疾患と自律神経の関係-鍼灸治療のメカニズム-」

午後の講演 13:00~15:30 実技あり

講師:明治東洋医学院専門学校 鍼灸学科学科長 谷口剛志先生

講題:「スポーツ現場で求められるはりきゅう~筋肉のトラブルに対するペインケアとアスレティックリハビリテーション~」

■1日目 受講申し込み方法

下記の申込フォームよりお申込み下さい。フォーム入力が難しい方は

info@mam-hyogo.or.jpまでメールを送付していただくか、またはTEL 078-926-0801・FAX 078-926-0802(兵庫県鍼灸マッサージ師会事務局)までご連絡ください。

申込締切7月10日

【1日目 申込URL・QRコード】

https://forms.gle/ER7NrmZJMHq4uQcA7

【フォーム入力が難しい方】

下記の入力フォームをコピーし、必要事項をお書きのうえ事務所までご返信ください

《1日目 申し込み》

【下記①~⑨の項目について、ご記入およびチェックを入れてください】

① メールアドレス

② お名前

③ お名前(ふりがな)

④ 緊急時に連絡の取れる電話番号

⑤受講方法(会場受講の方は、後日アーカイブ視聴可能)

□会場(すべて受講)

□会場(午前のみ受講)

□会場(午後のみ受講)

□アーカイブ(後日メールにて配信)

⑥会場受講の方へ(当日、墨字の抄録を必要とされる方はチェックを入れてください)

□墨字の抄録が必要

⑦兵庫県鍼灸マッサージ師会会員は所属地区を、他の鍼灸師会や鍼灸マッサージ師会所属の方はその団体名を(生涯研修認定に必要なため)、学生や教員の方は学校名をお書きください

・その他、ご質問などがございましたらお書きください

第194回 学術講演会(夏期大学講座2日目)受講料無料

日時:令和7年9月7日(日) 10:30~15:40

会場:神戸市産業振興センター802・803

午前の講演 10:30~12:00

講師: 株式会社メディカルアート 代表 坪井良寛先生

講題:「基礎からまるっと解説 鍼通電療法概論」

午後の講演 13:00~15:30 実技あり

講師:学校法人呉竹学園 臨床教育研究センター マネージャー 船水隆広先生

講題:「フェムテックと東洋医学そして低周波鍼通電療法

~女性の身体に寄り添う、新たな統合ケアのかたち~」

閉講式:15:30~15:40

■2日目 受講申し込み方法

下記の申込フォームよりお申込み下さい。フォーム入力が難しい方は

info@mam-hyogo.or.jpまでメールを送付していただくか、TEL 078-926-0801・FAX 078-926-0802(兵庫県鍼灸マッサージ師会事務局)までご連絡ください

申込締切9月4日

【2日目 申込URL・QRコード】

https://forms.gle/PPXFXrSbQ11zMNGW9

【フォーム入力が難しい方】

下記の入力フォームをコピーし、必要事項をお書きのうえ事務所までご返信ください

《2日目 申し込み》

【下記①~⑦の項目について、ご記入およびチェックを入れてください】

① メールアドレス

② お名前

③ お名前(ふりがな)

④ 緊急時に連絡の取れる電話番号

⑤受講方法(会場受講の方は、後日アーカイブ視聴可能)

□会場(すべて受講)

□会場(午前のみ受講)

□会場(午後のみ受講)

□アーカイブ(後日メールにて配信)

⑥会場受講の方へ(当日、墨字の抄録を必要とされる方はチェックを入れてください)

※1日目にお渡ししている方はそれを持参してください

□墨字の抄録が必要

⑦兵庫県鍼灸マッサージ師会会員は所属地区を、他の鍼灸師会や鍼灸マッサージ師会所属の方はその団体名を(生涯研修認定に必要なため)、学生や教員の方は学校名をお書きください

・その他、ご質問などがございましたらお書きください

2025/07/09

東洋療法367号

東洋療法367号(電子ブック版)

東洋療法367号(PDFカラー版)(5.47MB)

東洋療法367号(PDF白黒版)(2.81MB)

目次

*****

1 令和7年度 定時総会開催

長嶺(ながみね)体制で2期目続投(ぞくとう)

2 役員・担当紹介

3 NEWS 新任師会長のご紹介

4 WADEM2025 「世界災害救急学会」報告

5 第24回東洋療法推進大会in石川 開催のご案内

6 Dr.タコのお気軽クリニック 「ペットボトル症候群とは?」

7 協同組合ニュース

8 子の養育等に関する法律の改正

9 中医学コラム(9)

10 インフォメーション 研修会・イベント開催予定

11 厚生労働大臣免許保有証の申請受付は8月31日まで

12 編集後記

*****

以下本文

1 令和7年度 定時総会開催

長嶺(ながみね)体制で2期目続投(ぞくとう)

【写真:会場のようす、理事紹介、会長、議長団】

令和7年5月25日(日)、エル・おおさか(大阪府立労働センター)において、公益社団法人全日本鍼灸マッサージ師会 令

和7年度定時総会が開催された。オンライン併用のハイブリッド形式で、初めての大阪開催となった。代議員72名(会場参加

36名、オンライン参加30名、書面による議決権の行使4名、委任状2名)により、下記の提出議案が慎重審議の後、すべて

の議案が原案通り承認された。

第1号議案 令和6年度活動を含む事業報告について

第2号議案 令和6年度収支決算報告と監事による監査報告の承認の件

第3号議案 定款の変更について

第4号議案 令和7年度基本方針と事業計画の報告について

第5号議案 令和7年度収支予算報告について

第6号議案 役員改選について

第7号議案 地方提出議案について

役員改選では、信任投票により理事20名・監事3名が選任され、その後に開催された理事会において、満場一致で会長(代

表理事)に長嶺 芳文(ながみね よしふみ)氏(埼玉)の続投と、長嶺会長の推薦により、副会長に狩野 裕治(かのう ゆうじ)

氏(群馬)、廣野 敏明(ひろの としあき)氏(大阪)、石川 英樹(いしかわ ひでき)氏(千葉)、尾野 彰(おの あきら)氏

(埼玉)、往田 和章(おおた かずあき)氏(神奈川)の5名、他業務執行理事には、仲嶋 隆史(なかじまたかし)氏(福

岡)、清水 洋二(しみず ようじ)氏(愛知)、森 孝太郎(もり こうたろう)氏(京都)、佐々木 実(ささき みのる)氏(岩

手)、新規に北川 裕基(きたがわ ひろき)氏(茨城)の5名が決定された。以上、会長を含め11名が業務執行理事となり、

新理事は今泉 繭子(いまいずみ まゆこ)氏(東京)・郷田 大介(ごうだ だいすけ)氏(広島)・向井 陽子(むかい ようこ)

氏(奈良)と外部理事に菅 万希子(すが まきこ)氏が選ばれ、令和7年度の新たな役員体制でのスタートを切った。監事は、

伊藤 徳也(いとう のりや)氏(茨城)、常盤 和成(ときわ かずしげ)氏(石川)、外部監事に伊佐 進一(いさ しんいち)氏

が決まった。

続いて同日に、全日本鍼灸マッサージ師連盟総会が開催され、顧問の先生方より、あはき業界に対する力強い応援のメッセー

ジをいただいた。その後の日本鍼灸マッサージ協同組合総代会も、議案はすべて原案通り可決され、役員改選で石川 英樹(いし

かわ ひでき)氏(千葉)が理事長に再任された。

2 役員・担当紹介

◆理事 ★は新任 ※正副会長は、総務、財務組織委員会を兼務する

会長 長嶺 芳文(ながみねよしふみ)

副会長 狩野 裕治(かのうゆうじ) 事業改革委員長

副会長 廣野 敏明(ひろのとしあき)広報IT委員長 総務委員長

副会長 石川 英樹(いしかわひでき)財務委員長

副会長 尾野 彰 (おのあきら) 学術委員長

副会長 往田 和章(おおたかずあき)保険委員長

業務執行理事 仲嶋 隆史(なかじまたかし)スポーツケア委員長 災害対策委員長

業務執行理事 清水 洋二(しみずようじ)フェムテック委員長

業務執行理事 森 孝太郎(もりこうたろう)法制委員長

業務執行理事 佐々木 実(ささきみのる)視覚障害委員長

業務執行理事★ 北川 裕基(きたがわひろき)組織委員長 将来ビジョン等検討委員長

理事 足立 忠 (あだちただし) 事業改革・災害対策・組織担当

理事★ 今泉 繭子(いまいずみまゆこ) 事業改革・スポーツケア・フェムテック・将来ビジョン等検討担当

理事★ 郷田 大介(ごうだだいすけ) 保険・災害対策・広報IT・将来ビジョン等検討担当

理事 中川 紀寛(なかがわとしのり) 保険・広報IT・法制担当

理事 成田 卓志(なりたたかし) 学術・災害対策・広報IT担当

理事 西島 登貴子(にしじまときこ) フェムテック・組織担当

理事 松浦 浩市(まつうらこういち) スポーツケア担当

理事★ 向井 陽子(むかいようこ)フェムテック・広報IT・将来ビジョン等検討担当

外部理事★ 菅 万希子(すがまきこ) フェムテック担当

◆監事 ★は新任

監事 伊藤 徳也(いとうのりや)

監事 常盤 和成(ときわかずしげ)

外部監事★ 伊佐 進一(いさしんいち)

◆顧問・相談役

顧問 杉田 久雄(すぎたひさお)

相談役 堀 昌弘 (ほりまさひろ)

相談役 中野 義雄(なかのよしお)

◆委員会名簿

委員会、委員長、担当理事・☆から委員の順で記載

公1:

学術委員会 尾野 彰(おのあきら)委員長

清水 洋二(しみずようじ)、成田 卓志(なりたたかし)、☆西村 博志(にしむらひろし)

保険委員会 往田 和章(おおたかずあき)委員長

清水 洋二(しみずようじ)、郷田 大介(ごうだだいすけ)、中川 紀寛(なかがわとしひろ)、☆小久保 貴一(こくぼたかい

ち)

事業改革委員会(健康経営、介護事業、エイジフレンドリー)狩野 裕治(かのうゆうじ)委員長

長嶺 芳文(ながみねよしふみ)、尾野 彰(おのあきら)、往田 和章(おおたかずあき)、足立 忠(あだちただし)、今泉 繭

子(いまいずみまゆこ)

スポーツケア委員会 仲嶋 隆史(なかじまたかし)委員長

北川 裕基(きたがわひろき)、今泉 繭子(いまいずみまゆこ)、松浦 浩市(まつうらこういち)、☆古田 高征(ふるたたかゆ

き)

災害対策委員会 仲嶋 隆史(なかじまたかし)委員長

足立 忠(あだちただし)、郷田 大介(ごうだだいすけ)、成田 卓志(なりたたかし)、☆榎本 恭子(えのもとやすこ)

フェムテック委員会 清水 洋二(しみずようじ)委員長

狩野 裕治(かのうゆうじ)、廣野 敏明(ひろのとしあき)、往田 和章(おおたかずあき)、今泉 繭子(いまいずみまゆこ)、

西島 登貴子(にしじまときこ)、向井 陽子(むかいようこ)、菅 万希子(すがまきこ)、☆古田 高行(ふるたたかゆき)

公2:

広報IT委員会 廣野 敏明(ひろのとしあき)委員長

郷田 大介(ごうだだいすけ)、中川 紀寛(なかがわとしひろ)、成田 卓志(なりたたかし)、向井 陽子(むかいようこ)、☆

秦 章(はたあきら)、牧野 克則(まきのかつのり)、伊佐地 麻未(いさじあさみ)、鈴木 孝宜(すずきたかのり)

法制委員会 森 孝太郎(もりこうたろう)委員長

石川 英樹(いしかわひでき)、清水 洋二(しみずようじ)、中川 紀寛(なかがわとしひろ)

公3:

視覚障害委員会 佐々木 実(ささきみのる)委員長

狩野 裕治(かのうゆうじ)、☆植木 均也(うえききんや)、是永 裕次郎(これながゆうじろう)、坂本 一(さかもとはじめ)

法人管理:

総務委員会 廣野 敏明(ひろのとしあき)委員長

長嶺 芳文(ながみねよしふみ)、狩野 裕治(かのうゆうじ)、石川 英樹(いしかわひでき)、尾野 彰(おのあきら)、往田

和章(おおたかずあき)

財務委員会 石川 英樹(いしかわひでき)委員長

長嶺 芳文(ながみねよしふみ)、狩野 裕治(かのうゆうじ)、廣野 敏明(ひろのとしあき)、尾野 彰(おのあきら)、往田

和章(おおたかずあき)

組織委員会 北川 裕基(きたがわひろき)委員長

長嶺 芳文(ながみねよしふみ)、狩野 裕治(かのうゆうじ)、廣野 敏明(ひろのとしあき)、石川 英樹(いしかわひでき)、

尾野 彰(おのあきら)、往田 和章(おおたかずあき)、足立 忠(あだちただし)、西島 登貴子(にしじまときこ)

将来ビジョン等検討委員会 北川 裕基(きたがわひろき)委員長

尾野 彰(おのあきら)、今泉 繭子(いまいずみまゆこ)、郷田 大介(ごうだだいすけ)、向井 陽子(むかいようこ)

◆全日本鍼灸マッサージ師連盟 役員

会長 長嶺 芳文(ながみねよしふみ)

副会長 往田 和章(おおたかずあき)

副会長・財務長 石川 英樹(いしかわひでき)

常任役員 廣野 敏明(ひろのとしあき)

常任役員 狩野 裕治(かのうゆうじ)

常任役員 尾野 彰 (おのあきら)

監事 伊藤 徳也(いとうのりや)

◆日本鍼灸マッサージ協同組合 役員

理事長 石川 英樹(いしかわひでき)

副理事長 長嶺 芳文(ながみねよしふみ)

専務理事 髙野 広行(たかのひろゆき)

理事 狩野 裕治(かのうゆうじ)

理事 齋藤 恭二郎(さいとうきょうじろう)

理事★ 坂本 一 (さかもとはじめ)

理事★ 保坂 正和(ほさかまさかず)

監事 大淵 真 (おおふちまこと)

監事 深山 英貴(みやまひでき)

員外監事 杉山 誠一(すぎやませいいち)

顧問 堀 昌弘(ほりまさひろ)

3 News ★新任師会長のご紹介(6月1日現在 報告)

【写真:各師会会長】

・秋田県師会 善徳 幸博(ぜんとくゆきひろ) 代表理事

〈会長・事務所住所〉

〒013-0064 横手市(よこてし)赤坂 字(あざ)赤坂50

電話:0182-32-3039

・福岡県師会 仲嶋 隆史(なかじまたかし) 会長

〈会長住所〉

〒812-0871 福岡市博多区東雲町1-2-3-102 東雲鍼灸治療院

電話:092-501-3513

・長崎県師会 東川 信一(ひがしかわしんいち) 代表理事

〈会長・事務所住所〉

〒852-8125 長崎市小峰(こみね)町7-10

電話:095-844-8966

・大分県師会 長野 秀昭(ながのひであき) 会長

〈会長住所〉

〒870-0022 大分市大手町3-2-2 大手町法曹ビル3F 長野鍼灸院

電話:097-535-1525

4 WADEM2025「世界災害救急医学会」報告

【写真:集合写真、鍼実技のようす】

日程:令和7年5月2日~6日 会場:京王プラザホテル

参加者:DSAM 委員8名、東京都はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧師会5名、東京都鍼灸師会4名、全国鍼灸マッサージ協

会、セイリン㈱、全鍼師会 長嶺(ながみね)会長、日鍼会 中村(なかむら)会長

日本初開催の「第23回WADEM2025」に82の国と地域から1,307名が参加。日本人は約200名参加、ほとんどが

海外からの参加者であり、そのうち約600名がドクター、その他がコメディカルと研究者・行政職員であった。

3日~5日、セイリン㈱が展示・体験ブースを開催。ブースでは鍼・マッサージが被災地で役立ち災害医療の一旦を担ってい

ることを海外の災害に携わるドクターやコメディカルの方々にアピールしました。日本の鍼灸のただ疲労を取るだけの施術では

なく、災害時のトラウマや精神的ストレスにも対応するアプローチを含めた活動報告を見て、そして実際に鍼を受けて、とても

関心を持たれる方が多かったのが印象的であった。来場者およそ300名、3日間の体験者219名。

日本の鍼を初めて受ける方が多く、瞬時に効果を実感し大変喜ばれ、仲間を連れ再度体験に訪れるほどでした。日本の鍼灸

マッサージが災害に役立つことを世界にアピールできたことは本当によかったです。

災害対策委員長 仲嶋 隆史(なかじまたかし)

5 第24回 東洋療法推進大会 in 石川 開催のご案内

【写真:大会ポスター】

大会テーマ「ささえあい つながり 共に生きる!」

令和7年度「第24回東洋療法推進大会」は、下記の通り石川県金沢市で開催いたします。

今年度もハイブリッド形式にて、県民公開講座、特別講演・保険講演とシンポジウムを企画しています。

県民公開講座として、令和6年に起こった能登半島地震における災害支援鍼灸マッサージ活動や、能登半島地震の地域医療再

生と支援について、今改めて語り合い、能登再生へ向けて共に生きたいと思います。

また、特別講演「続・フェムテックに鍼灸マッサージを」、「令和8年度あはき療養費料金改定に向けて」、「続・広告ガイ

ドラインと無免許問題」等、幅広く取り上げます。

「歴史や伝統文化」「美食」「温泉」と魅力いっぱいの石川県へ、是非多くの方のご参加をお待ちしています!

日程: 9月28日(日)12時~29日(月)13時

会場: 金沢東急(とうきゅう)ホテル ※JR金沢(かなざわ)駅から車で10分

〒920-0961 石川県金沢市香林坊2-1-1

TEL076-231-2411

内容:【県民公開講座】シンポジウム 令和6年能登半島地震 災害支援鍼灸マッサージ活動

【県民公開講座】特別講演 能登半島地震の地域医療再生と支援・ディスカッション

特別講演 「続・フェムテックに鍼灸マッサージを」

菅 万希子(すがまきこ)先生(関西医療大学フェムテック寄附講座 特任教授)

保険講演 「令和8年度あはき療養費の料金改定に向けて」

シンポジウム 保険・無免許・将来ビジョン等や法制等に関する業界の課題についてご意見をお願いいたします。

会費

大会参加費:会員現地 10,000円(WEB 3,000円)

会員外現地 12,000円(WEB 5,000円)

学生(あはき養成校) 2,000円(WEB 1,000円)

※あはき免許の無い介助者 無料

申込方法:全鍼師会会員は所属の各都道府県師会に申込のこと

会員外は申込フォームGoogleフォームより申込

https://forms.gle/hP44iGybZvCCJHVcA

申込期間:6月23日~7月31日

お問合せ:申込・宿泊問合せ 下電(しもでん)観光バス㈱

TEL:086-224-8824

大会問合せ 全鍼師会事務局 TEL:03-3359-6049

E-mail zensin@zensin.or.jp

大会実行委員会

6 Dr.タコのお気軽クリニック ペットボトル症候群とは?

子供たちの食生活に関して、肥満と今後の生活習慣病の予防という点から、特にジュース類(精製されたショ糖の入ったいわ

ゆる清涼飲料水)に関しての懸念点を挙げてみます。

子供たちが好きなスナック・砂糖入りジュース・ジャンクフード(いわゆるファーストフードの類)などは、いずれもカロ

リーのみが高くその割に栄養素やビタミン(B1)が極度に不足しています。

これらを毎日、過剰に摂取することは、脂肪の蓄積から肥満をきたし、栄養の空回りとビタミン不足からイライラなど、いわ

ゆる「キレル子供」を作る一因となりえます。

さらには低血糖と高血糖の繰り返しから、同じような食品に依存する体質を作る可能性があります。また食物繊維の不足、脂

肪酸の摂取のバランスの崩れは、アトピーなどのアレルギーの原因ともなりえます。

すべてをこれで説明しうるとは思いませんが、遺伝や体質だけでは説明できない、様々な疾患の急速な増加は、やはり食生活

の変化によるところが多いというのは真実のようです。

「ペットボトル症候群」というものが知られています。医学的には「清涼飲料水ケトーシス」といい、糖尿病やその自覚のな

い人が、糖尿病の症状のひとつである喉の渇きのため、砂糖が入ったペットボトル入りの飲料を多飲していたためにつけられた

造語です。夏場に多く、糖分の多いジュースを飲んで血糖値が上昇し、さらに喉が渇いてジュースを飲む、その悪循環の結末で

す。

少なくても1カ月以上、10%程度糖分を含む清涼飲料水を毎日、1.5l以上飲んで、急激に血糖値の上がるケトーシス(血

液中のケトン体が増えている重症)になることで、症状としては、著しい喉の渇き、体重減少、倦怠感が出たりします。ひどい

と昏睡状態に陥ることもあります。

いわゆるスポーツドリンクという類のものも、結構な糖分を含む物が多く、大量に摂取する場合には半分に薄めて丁度良いと

感じるほどです。

最近はコンビニでもお惣菜や簡単に調理できる食材などが揃えられるようになり、飲料水にもカロリー控えめだったり、ビタ

ミン添加のものが増えたりしていて改善されているようです。ただし若者の中には(都会ぐらしのうちの息子も含めて)、ほと

んどの食事をコンビニに頼っているものが多いことを考えると、不安を感じます。

日本は世界一長寿といわれ、明治や大正の高齢者は非常に頑丈な方が多く、確かにそれは外来や施設でも感じることです。し

かしタコを含めた中高年から若年は、その食生活を見る限り、生命力や免疫力などで大分劣ってきているように思います。日本

で長寿を誇っていた沖縄県が、食生活の変化から、その座を奪われたことは有名です。

生活習慣病の予防・教育はやはり早い程良いはずで、望ましい食事とその理由を知らせることは必要です。食事を改めて、肥

満気味の方は体重が減ればなお結構ですが、それだけが目的ではありません。

学校検診などで「肥満です」と指摘される子どもは、親御さんが同じような体型!?の場合が少なくないのは確か。逆に「痩

せ」はあまり問題にされないのですが、隠れたDV(家庭内暴力やネグレクト)が理由のこともあり、油断は出来ません。それは

家庭の問題と、突き放すのはよくないと思います。将来、生活習慣病といわれて自己責任を問われたときに、そんなこと今まで

誰も教えてくれなかった、というのでは悲しいですね。給食等を通じて現在も行われているとは思いますが、食生活の大切さの

学習が必要です。

怪しげな健康情報・ダイエット情報が跋扈し、その根拠を確かめる方法を知らないまま振り回されて、最悪の場合命を落とす

人もいます。いくら説明しても生活を改められない多くの大人たちを見るにつけ、やはり学童からの健康教育の重要性を実感す

る毎日なのです。

+++++

Dr.タコ

昭和40年生まれ、慶應義塾大学医学部卒。田んぼに囲まれたふるさとで診療する熱き内科医。

7 協同組合ニュース

生命保険が大変お安くなっております!

それが協同組合の新保障制度!

毎月の保険料は、例えば48歳男性で1,385円、38歳女性で720円から入れます!

新保障制度の特徴

・お手頃な保険料で、最高1,000万円の死亡保障の準備ができます

・保険期間は1年で、毎年保障の見直しができます

・医師の診査がなく、告知書の提出のみで簡単にお申し込みになれます

・視力障害のある方もお申込みになれます

・配偶者、お子様もお申し込みになります

引受保険会社:メットライフ生命保険株式会社

資料の請求、お問合せは 日本鍼灸マッサージ協同組合

E-mail:jamm@jamm.or.jp Tel:03-3358-6363 https://jammk.net

8 子の養育等に関する法律の改正

顧問弁護士 井上 雅人(いのうえまさと)

昨年5月に子の養育等に関するルールが改正されました。この改正は多岐にわたるので特に注目されている点について説明し

ます。なお、改正されたルールは来年(令和8年)の5月までに施行される予定です。

1.親の責務について

親が子を養育するにあたって責任をもって果たさなければならない義務を明確にしました。具体的には、子の心身の健全な発

達を図るために子の人格を尊重すること、父母は離婚した後であっても子の利益のために互いに人格を尊重し協力すること、ま

た、親権は子の利益のために行使しなければならないことです。この背景には、親が子のことを決めようとするときに子の人格

や意思が軽視されていたり、親権が親の都合で使われたりしている実態があります。

2.共同親権の選択が可能に

現行法では離婚時に親権を父母のどちらにするかを決めなければなりませんが、今回の改正で、父母の話し合いによって「共

同親権」を選べるようになりました。話し合いで決められないときは、家庭裁判所が子の利益の観点から決めます。もっとも、

子に対する虐待やDVのおそれがあるなど共同親権が適さないときは単独親権とすることになります。共同親権を選択した場合

親権は父母が共同しておこなうことになりますが、子の利益のために急な事情があるときや(緊急の医療行為を受けなければな

らないときなど)、日常的な事項(習い事の決定など)については、父母のどちらか一方だけで判断できる場合があります。

3.養育費の支払い確保に向けて

厚労省の調査によると、母子世帯の母の養育費の受給状況は、「過去に受けたことがある」が15.5%、「受けたことがな

い」が56.0%、また、養育費の取り決めをしていない理由は、「相手と関わりたくない」が31.4%、「相手に支払う能力

がないと思った」が20.8%、「相手に支払う意思がないと思った」が17.8%となっています(平成28年度全国ひとり親

世帯等調査結果)。私の経験でも、DVから逃れるために離婚してもらうのがやっとで、養育費の話まではとてもできなかったと

いう相談は少なくありません。このような現状を踏まえて、養育費の支払確保に向けた見直しがされました。

具体的には、これまで養育費は父母の合意や家庭裁判所で取り決めなければ請求することができませんでしたが、養育費の取

り決めをせずに離婚した場合でも、一定の期間(離婚の日から養育費が決まるまでの間、又は子が成年に達した日まで)、政令

で定められた金額の範囲で養育費を請求することができるようになりました(法定養育費制度。但し、改正された法律が施行さ

れた後の離婚に限ります)。また、公正証書等を作成していなくても、父と母との間で作成した養育費支払の合意書があれば、

訴訟をすることなく強制執行(給料等の差押え)の手続がとれるようになりました。

4.親子の交流を守る新ルール

別居して子を監護している夫婦の一方から離婚の調停申立があったとき、子を監護していない方から子との面会交流の調停等

が申し立てられることがあります。このような場合に、その調停等の手続中に、家庭裁判所が、親子交流を試行的に実施するこ

とを促せるようになりました。

5.その他の見直し(財産分与、離婚理由)

(1)財産分与について、当事者間で話し合いができなかったときに家庭裁判所へ調停等を請求できる期間が、離婚から5年

に延ばされました(改正前は2年)。また、財産分与にあたっては、財産の取得や維持について夫と妻がどの程度の寄与(貢

献)をしたかについても考慮事由とすることが明記され、寄与の程度が異なることが明らかでないときは「相等しい」(半々)

とされました。なお、財産分与を求めるにも、夫婦の一方が管理しているため、その内容が他方にわからない場合もあります。 そこで、財産分与の調停等の手続において、家庭裁判所が当事者に対して財産状況の情報開示を命じることができる規定も設けられました。

(2)「夫婦間の契約は、婚姻中いつでも取り消せる」という規定や、法律上の離婚事由のうち「配偶者が強度の精神病にか

かり、回復の見込みがないとき」の規定はいずれも削除されました。

6. 最後にひと言

離婚後に子どものことについて何かを決めるとき、子どもの利益を最優先に考える親がほとんどだと思います。しかし、中に

は、父と母の対立が非常に激しく、「本当に子どものことを考えて言っているのだろうか?」と感じることもあります。子ども

の心身の健全な発達のためには、親が子どもの人格を尊重することはもちろんのこと、たとえ離婚したとしても、父と母がさま

ざまな感情を乗り越えて互いの人格を尊重し、子どものために協力し合うことはとても重要です(改正の詳細は法務省のホーム

ページ等をご参照ください)。

9 中医学コラム(9)

北京中医薬大学国際学院 名誉顧問・名誉主任 梅野 弘樹(うめのひろき)

梅野(うめの)先生は、北京に本拠地を置く世界中医薬学会連合会常任理事として、「黄帝内経研究会」(毎週)、「中医学講座」(隔月)、「太極拳教室」(毎月2回)を通して、日本での中医学普及に努めておられます。

連絡先:shiga-skm-shikai@leto.eonet.ne.jp

電話:(077)526-4199 (077)523-4114

陰陽説(いんようせつ)とは、森羅万象(しんらばんしょう)の物事を陰と陽の2つに分ける考え方である。陰陽説を理解す

る上で、欠くことのできない大きな柱が4つある。1つ目は「陰陽対立(いんようたいりつ)」である。陰と陽とは対立してい

て、決して同化(どうか)することはない。2つ目は「陰陽互根(いんようごこん)」である。陰と陽とは対立してはいるもの

の、お互いに依存している関係を指す。陰があるから陽があり、陽があるから陰があるという発想である。

3つ目は「陰陽消長(いんようしょうちょう)」である。陰陽の量的変化を指し、どちらか一方が優性ならば、他方は劣性と

なり、常に双方(そうほう)の和は一定だとする関係である。4つ目は「陰陽転化(いんようてんか)」である。陰陽の質的変

化を指し、極まれば他方に変化するという関係である。陰陽消長の関係が病的状態になった場合、表現方法が異なる。その場合

は次の4つが考えられる。1つ目は「陽実証(ようじつしょう)」である。陽邪(ようじゃ)を感受した時、五志火化(ごしか

か・肝火上炎(かんかじょうえん)や心火上炎(しんかじょうえん)などがある)、鬱結火化(うっけつかか・気滞血?(きたい

けつお)や食積(しょくせき)が続くと化火(かか)するなどがある)などを指す。2つ目は「陰実証(いんじつしょう)」で

ある。陰邪(いんじゃ)を感受した時、生冷食(せいれいしょく・生物や冷たい食品などをいう)の過食などを指す。3つ目は

「陽虚証(ようきょしょう)」である。脾(ひ)の運化(うんか)作用低下、慢性病、過労などを指す。四肢厥冷(ししけつれ

い)、下痢、顔面蒼白(がんめんそうはく)、多尿(たにょう)などを呈する。4つ目は「陰虚証(いんきょしょう)」であ

る。陰液消耗(いんえきしょうもう)、慢性病、過労などを指す。五心煩熱(ごしんはんねつ)、顔面紅潮(がんめんこうちょ

う)、盗汗(とうかん・寝汗のこと)、痩せるなどを呈する。これら4つの病的状態の場合、正常ではない脈象(みゃくしょ

う)として表れやすい。陽実証だと動脈拍動部(主に手首にある橈骨動脈拍動部を指す。この動脈拍動部を寸口脈(すんこう

みゃくと呼ぶ)を軽く押さえて強すぎる感覚、陰実証だと強く押さえて強すぎる感覚、陽虚証だと軽く押さえて弱すぎる感覚、

陰虚証だと強く押さえて弱すぎる感覚などを呈する。中医学では陰陽説を用いて森羅万象を論じることを「易(えき)」と呼

ぶ。易はある道具から生み出されたと言われている。その道具が「圭表(けいひょう)」ある。圭表とは、垂直に立てた棒状の

物と、その棒状が作る影を指す。この時、この棒状の物を「圭(けい)」もしくは「股(こ)」、そして棒状の物が作る影を

「表(ひょう)」もしくは「句(く)」と呼ぶ。また圭の頂点から表の先端までを「弦(げん)」と呼ぶ。圭表によって古代人

は方位や四季などを知ったと言われている。つまり日出(ひので)と日没(にちぼつ)をもって東西、表の最短をもって南、北

極星をもって北、表の最長日をもって冬至、表の最短日をもって夏至を定めたのである。伝説上の人物と言われている「伏羲

(ふぎ)」は易と非常に関りが深い。伏羲は黄河(こうが)に現れた竜馬の背中に書かれた図を書き写したと言われていて、こ

の図が「河図(かと)」と呼ばれている。これは八卦(はっけ)のヒントになった図と言われている。河図は別名を「十数図

(じゅっすうず)」という。いつも河図とともに紹介されるのが「洛書(らくしょ)」である。洛書は縦、横、斜(なな)めの

どれをとっても和は15になる図のことをいう。別名を「魔法陣(まほうじん)」という。易という漢字は「日」と「月」から

成り、「変易(へんえき)」「不易(ふえき)」「簡易(かんえき)」を特徴としている。変易とは森羅万象は絶えず変化して

いるという意味である。不易とは変化しているものの、その変化はある法則に従って秩序を保ちながら行われているという意味

である。簡易とはその法則は難しいものではなく、簡単なものだという意味である。易の根本となるものは「太極(たいきょ

く)」である。この1つの太極から8つの「卦(け)」を形成する(森羅万象が1つの状態を太極、2つに分かれた状態を両儀

(りょうぎ)、4つに分かれた状態を四象(ししょう)、8つに分かれた状態を八卦という。8つの卦とは「乾兌離震巽坎艮

坤」のことである。これら8つの卦はそれぞれが森羅万象を構成する物(象意)を表していて、「乾(けん)」は天、「兌

(だ)」は沢、「離(り)」は火、「震(しん)」は雷、「巽(そん)」は風、「坎(かん)」は水、「艮(ごん)」は山、

「坤(こん)」は地である。易が森羅万象を説明する懐は深い。月が地球を一周するのに約28日(正確には27.3日だが、こ

れは地球の公転運動を無視した数字である。実際は29.5日をかけて月は地球の周りを一周する)かかる。一日ごとに名前を付

けて完成したのが「二十八宿(にじゅうはっしゅく)」である。この28個の宿を用いて一辺を7とする正方形を描いた場合、

できた正方形を地と表現する。またその正方形の中にすっぽり収まる円を描き、その円の直径は7になるので、この直径7の円

形を天と表現する。つまり地を表現する正方形の総延長は7×4で28となり、天を表現する円形の円周は7×3.14で約21

となる。この2つの数字の和は49で、49の数字をもって天地が和していると理解する。そして49は7×7で正方形の面積

と同じくなることから、49という数字が宇宙を支配する数字として考えられてきた。したがって、易占(えきせん)を行う時

に用いる筮竹(ぜいちく)の数は49本(最初に50本取っておいて、1本減らすことで49本にしている。この1本は全宇宙

を現わす太極だからという理屈である)となっている。天の仕組みを表現するのは二十八宿だけではない。「九宮図(きゅう

きゅうず)」と呼ばれるものも天の仕組みを理論的に表現している。まず天を9つに分ける。北、北東、東、東南、南、南西、

西、北西、そして中央の9つである。それぞれには名前が付けられている。北は「叶蟄(きょうちつ)」、北東は「天留(てん

りゅう)」、東は「倉門(そうもん)」、南東は「陰洛(いんらく)」、南は「上天(じょうてん)」、南西は「玄委(げん

い)」、西は「倉果(そうか)」、北西は「新洛(しんらく)」、中央は「招揺(しょうよう)」である。また各宮には四立二

至二分(しりつにしにぶん・立春、立夏、立秋、立冬、夏至、冬至、春分、秋分)、卦、象意、数字が割り当てられている。北

は冬至・坎・水・1、北東は立春・艮・山・8、東は春分・震・雷・3、南東は立夏・巽・風・4、南は夏至・離・火・9、南

西は立秋・坤・地・2、西は秋分・兌・沢・7、北西は立冬・乾・天・6、そして中央は土用・5である。中医学では大自然の

現象等を整理し、共通事項によってまとめられている。このことが大きな特徴となっているのである。

10 インフォメーション 研修会・イベント開催予定

各地での研修会・イベント情報をお知らせいたします。多くの方のご参加をお待ちしています。

詳細・申込については各師会事務所へお問い合わせ下さい。(変更・中止等がある場合もありますので必ず事前にご確認下さ

い)

なお、全鍼師会HP:トップページ内「全鍼ニュース」もご参照下さい。

月日、師会名、時間、場所、内容、一般参加、参加費、生涯研修単位の順で記載

7月6~7日、東北(宮城)、6日12時~17時45分 7日9時~12時、ホテルJALシティ仙台、東北鍼灸マッサージ師会

連合学術大会宮城大会、可、会員5,000円 会員外有資格者7,000円 学生・一般 無料、8単位

7月6日、石川、10時30分~12時30分、石川県立盲学校【ハイブリッド】、加賀・三策塾 症例検討会、可、無料、2単

位

7月6日、大阪、10時~15時50分、大阪府鍼灸マッサージ会館、保険取扱講習会、可、 会員・学生 無料 会員外 1,0

00円、6単位

7月6日、奈良、14時~16時30分、奈良県社会福祉センター、フェムケアと鍼灸按(実技研修)※タオル(手ぬぐい)な

ど実習に必要なものは持参、可、無料、2単位

7月6日、福岡、12時50分~16時30分、福岡医療専門学校、お椀灸法の基礎と応用について、お灸の治療について、腹

部体表温度低下部への電子温灸器を用いた3症例(夜間頻尿、機能性ディスペプシア、過敏性腸症候群)、可、生涯研修登録

者、福岡医専・福岡医健学生 無料 県師会・市師会会員2,000円 学生1,000円 会員外5,000円、4単位

7月13日、石川、13時~16時、金沢勤労者プラザ、日本東洋医学会北陸支部夏季講演会、可、学会員医師4,000円 医

師以外・学会員でない医師3,000円、5単位

7月13日、兵庫、10時30分~15時30分、ウイズあかし、消化器疾患と自律神経の関係~鍼灸治療のメカリズム~、ス

ポーツ現場で求められるはりきゅう~筋肉のトラブルに対するペインケアとアスレティックリハビリテーション、可、無料、5

単位

7月27日、石川、14時~16時30分、近江町交流プラザ、第1回療養費適正指導研修会 学術研修会(膝疾患)、実務講習

会、可、会員 無料、2単位

7月27日、大阪、13時~16時10分、大阪府鍼灸マッサージ会館【ハイブリッド】、新潟でNSGグループが取り組む鍼灸

事業と教育、がんと鍼灸(抗がん剤副作用と疼痛)、可、会員 1,000円 会員外 3,000円 学生 無料、4単位

7月27日、佐賀、10時~15時15分、メートプラザ佐賀、中医学の活かし方、経絡治療の実際の臨床(腰痛)、可、会員

3,500円 他師会3,500円 一般 10,000円 学生 無料、6単位

8月3日、福島、10時~15時、郡山市立芳賀地域公民館、地域健康つくり指導者研修、可、会員・学生 無料、6単位

8月3日、神奈川、13時~16時45分、横浜呉竹医療専門学校、【学術大会】痛みのメカニズムと鍼灸治療~慢性疼痛の施

術の実際~、実技講習、可、神奈鍼会員2,000円 準会員1,000円 会員外あはき師4,000円 一般・学生 無料、5単位

8月3日、石川、10時30分~12時30分、石川県立盲学校【ハイブリッド】、加賀・三策塾 症例検討会、可、無料、2単

位

8月3日、大阪、10時~15時50分、大阪府鍼灸マッサージ会館、保険取扱講習会、可、会員・学生 無料 会員外 1,000

円、6単位

8月24日、大阪、13時~16時10分、大阪府鍼灸マッサージ会館【ハイブリッド】、陰陽虚実の触診法、触察解剖、あは

き師が知っておくべき身体の触り方、可、会員1,000円 会員外3,000円 学生 無料、4単位

8月24日、島根、10時~15時、ライトハウスライブラリー、肩こり・腰痛の運動指導とそのポイント、不可、1,500

円、5単位

8月24日、佐賀、10時~14時30分、メートプラザ佐賀、中医学の活かし方、知っておきたい肩のお話、耳介治療の基礎

と臨床、可、会員3,500円 他師会3,500円 一般10,000円 学生無料、5単位

8月31日、岩手、9時45分~15時30分、仙台赤門短期大学国分校舎、令和7年度公開講座 他職種連携学術研修会、可、

会員1,000円 医療関係職種国家資格保有者1,000円 学生・一般無料、5単位

8月31日、福岡、13時30分~16時30分、くるめりあ六ッ門、会員症例発表、太極治療の基礎と実技、可、久留米師

会・生涯研修受講者、福岡医療・福岡医健学生 無料 県師会会員・一般学生2,000円 会員外あはき師・その他の医療従事者

5,000円、4単位

9月7日、石川、10時30分~12時30分、石川県立盲学校【ハイブリッド】、加賀・三策塾 症例検討会、可、無料、2単

位

9月7日、大阪、10時~15時50分、大阪府鍼灸マッサージ会館、保険取扱講習会、可、会員・学生 無料 会員外 1,000

円、6単位

9月7日、兵庫、10時30分~15時30分、神戸市産業復興センター、基礎からまるっと解説 鍼通電療法概論、フェムテッ

クと東洋医学そして低周波鍼通電療法~女性の身体に寄り添う、新たな統合ケアのかたち、可、無料、5単位

※研修単位は会員のみ

11 厚生労働大臣免許保有証の申請受付は8月31日まで

あなたの免許を証明できる「厚生労働大臣免許保有証」を手にする1年に1度のチャンスです。

※免許証に変更がある方は至急(公財)東洋療法研修試験財団に手続きが必要です。

※有効期限は発行日より5年間。期限が切れていると使えませんので、必ず更新手続きをおこなって下さい。

申請サイト:https://skmsys.oitsk.jp/houser/ にアクセスし、関係資料ダウンロード(https://skmsys.oitsk.jp/houser/about_hoyusyo)内に掲載されている「申請の手引き・申請用紙記載例・写真の注意事項」を参照し、必要な書類を揃えて所属の都道府県師会に申請して下さい。(事務局)

12 編集後記

先日、初めて大阪で定時総会が開催され、おかげさまで全ての議案が滞りなく、採決されました。秦(はた)先生をはじめと

する大阪府師会の皆様にはオンラインの設営など、お世話になりありがとうございました。今後は、全鍼師会の希望の星、長嶺

会長のもと一丸となって様々な課題に取り組み、国民に鍼灸マッサージの必要性をアピールし、誇りをもって運営していきたい

と存じます。

今後とも引き続き、会員の皆様のご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げますとともに、皆様の益々のご健勝を心より

お祈り申し上げます。

(広報IT委員 中川 紀寛 なかがわとしひろ)

以上本文

以下広告

◇産地直送 日本一の梅の里、紀州南部の完熟梅干(南高梅)

お世話になったあの方に、健康を贈りませんか!!

取扱商品 1 はちみつ入り 福豊梅

2 さわやか 紀州の梅

3 昔風 しそ漬梅

4 天然 白干梅

ご進物タイプ(包装、化粧箱入550g・1kg)

ご家庭用お徳用タイプ(1.1kg)があります。

(送料全国一律550円)

発売元:株式会社かわしま

お申し込み:日本鍼灸マッサージ協同組合

電話03-3358-6363

◇学校法人呉竹学園 東京呉竹医療専門学校

第44期鍼灸マッサージ教員養成科 学生募集

2026年4月入学(修業年限:2年)(募集定員:25人)

高めよう、臨床力を。 広げよう可能性を。

●入試日程・試験科目

・1次募集 2025年10月19日(日)

出願期間:10月8日(水)~10月15日(水)

・2次募集 2025年12月7日(日)

出願期間:11月19日(水)~12月3日(水)

・試験科目:学科試験(記述形式)、面接

東京呉竹医療専門学校 東京都新宿区四谷2-9-5 5号館

TEL:03-5315-4093

以上広告

発行所 〒160-0004 東京都新宿区四谷 3-12-17 全鍼師会(ぜんしんしかい)会館内

公益社団法人 全日本鍼灸マッサージ師会

TEL.03-3359-6049 FAX.03-3359-2023

全鍼師会(ぜんしんしかい)

ホームページURL https://www.zensin.or.jp

E-mail zensin@zensin.or.jp

協同組合

ホームページURL https://www.jammk.net/

E-mail jamm@jamm.or.jp

名称 鍼灸マッサージ情報誌 東洋療法

代表者 長嶺 芳文(ながみねよしふみ)

郵便振替 00160-8-31031

銀行口座 りそな銀行 新宿支店 普通口座 1717115

名義/公益社団法人 全日本鍼灸マッサージ師会

発行人 長嶺 芳文(ながみねよしふみ)

編集人/広報IT委員長 廣野 敏明(ひろのとしあき)

購読料 3,600円 〒共(会員は会費より)

口座名のフリガナは「シヤ)ゼンニホンシンキユウマツサージシカイ」となります

以上